中国十大民俗有哪些

1、腊八节俗称“腊八”,汉族传统节日,民间流传着吃“腊八粥”,泡腊八蒜(有的地方是“腊八饭”)的风俗。

2、祭灶节(小年)祭灶节由来已久,早在夏朝,灶君(灶王爷)就已经成了民间尊崇的一位大神。相传每年到了腊月二十三这天,灶王爷都要回到天庭向玉皇大帝述职,禀告人间的'善恶是非,玉皇大帝以此作为对人们奖惩报应的依据。所以啊,人们要在这天好好地奉拜家中的灶王爷——给他吃好吃的饺子,除此之外,还给灶王爷吃用饴糖和面做的糖瓜儿,让他吃了以后粘粘糊糊地张不开嘴,只能简单地跟玉皇大帝说“好”。

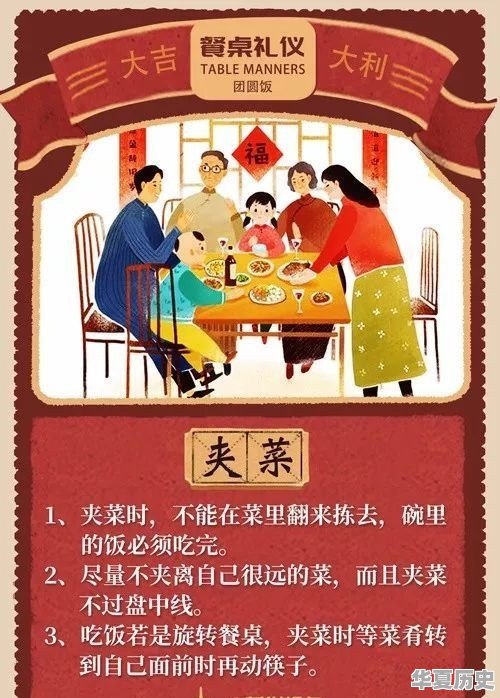

3、春节是一年之岁首,农历新年,传统上的“年节”。传统名称分别有新春、新岁、新禧、大年等,口头上又称度岁、过年。春节活动均以除旧布新、迎禧接福、祭神祭祖、祈求丰年为主要内容,带有浓郁的各民族特色。

4、元宵节又称为“上元节”,即上元佳节,意义为农历新年的第一个月圆之夜,活动为赏灯、猜灯谜、耍龙灯等,吃美食元宵、汤圆。

5、清明节又叫踏青节,在仲春与暮春之交,一般在公历4月5日前后,春分后第15日。清明节是传统的重大春祭日子,扫墓祭祖习俗至今在岭南一带仍盛行。

6、端午节为每年农历五月初五,自古以来端午节便有赛龙舟、端午食粽、挂艾草菖蒲和吃粽子、喝雄黄酒等节日活动。

7、七夕节又名乞巧节、七巧节或七姐诞,发源于中国,农历七月七日夜或七月六日夜妇女在庭院向织女星乞求智巧,故称为“乞巧”。

8、中秋节又称月夕、秋节、仲秋节、八月节、八月会、追月节、玩月节、拜月节、女儿节或团圆节,时在农历八月十五,也有些地方将中秋节定在八月十六。

9、重阳节每年的农历九月初九日,也是中国传统四大祭祖的节日,又称重九节、“踏秋”,汉族传统节日。庆祝重阳节一般会包括出游赏景、登高远眺、观赏菊花、遍插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等活动。

10、冬至节 冬至阳生春又来。每年公历的12月21日或22日,北半球一年中日照时间最短的这天,便是我们的冬至节。周秦时代,以冬十一月为正月,以冬至为一年的起始过新年,直到汉朝汉武帝采用夏历后,才把正月和冬至分开,所以说单纯地过“冬至节”是自汉代以后才有。古人认为自冬至开始,天地阳气开始兴作渐强,代表下一个循环开始,是大吉之日。冬至节最被人们熟悉的习俗就是吃饺子、吃汤圆啦!

不扫地,不乞火,不汲水

大年初三又叫“小年朝”。清顾禄《清嘉录·小年朝》中有记载:“(正月)初三日为小年朝,不扫地,不乞火,不汲水,与岁朝同。”

这一天的汉族传统年俗有烧门神纸,谷日忌食米饭等。

大年初三通常不会外出拜年,因赤口,所以希望避免与人发生口角争执,为防招惹口舌是非,各人均不出外向亲友拜年,只留在家中祭祀神明,如一定要外出拜年,可放一道化口舌符袋于身上,以化解口舌。

在农村一些地方还保留着大年初一至初三不动刀或剪刀的习俗。

在中国南方,大年初三的早上要贴“赤口”(禁口),认为这一天里易生口角,不宜拜年。

所谓“赤口”,一般是用长七八寸、宽一寸的红纸条,上面写上一些出入平安吉利的话,贴在前门和后门的门顶上,另外有一张是放在垃圾上面挑出外面倒掉。这些垃圾是初一初二两天积下来的,一定要到初三才一起清理倒掉,否则,等于把家中的金银财宝向外流一样。

到此,以上就是小编对于介绍一种熟悉的习俗的问题就介绍到这了,希望介绍关于介绍一种熟悉的习俗的1点解答对大家有用。