如何理解中国的筷子文化?如何跟使用刀叉的西方人解释筷子文化

筷子和刀叉都是吃饭的工具,无需刻意分个高低。西方的刀叉更多地保留了原始时期掠食大型动物的痕迹,筷子表现的是人类进入农耕时代吃素食的状态。现在刀叉和筷子都做得很精致,都赋予了文化意味。筷子当然可以用阴阳二元论来解释,曾经看到过这样的文章,对筷子这一现象从哲学、文化、++、历史多角度进行论述,建议网友搜看。

中国是使用筷子吃饭的发源地,距今已经有3000多年历史。仅仅是两根筷子。可以做到操作有很多。

根据历史的史料证明,中国古代的时候,曾经是使用过刀叉吃饭的,礼仪的出现,使得筷子的文化显得更为重要。人们的生活不再想刀耕火种一般的粗犷,是王公贵族的社会水平,一天天不断提高。随着筷子的文化辨识油然而生,因为筷子可以夹取更为精细的食物。这一定程度上来说这种工具的使用似乎对于文明等级的判断,更为精准明确。

区别于刀叉的使用以及用手抓饭的简单。筷子文化在某种程度上区别于两种。操作的细致程度更加高,映射了整个社会的水平。

在全球化的今天,筷子几乎是中国人从老祖宗那里传承的唯一日常生活特色用品,而且在材质和使用方法等方面和几千年前没有大的变化。近些年给留学生讲文化课,饮食文化是重要一章,每每讲到筷子,都要花一定时间教他们怎样使用筷子。

西方餐桌上的刀是个借用工具,叉是很晚之后才发展出来,而中国人的专用饮食工具筷子的使用史最少已经有三千多年的历史。和刀叉相比较,筷子所体现的文化是和平的、农业的、亲密的。

筷子在古代的名字是箸,后来在南方首先改称为筷子。我国古代江南水乡多用船舶,民间行船时讳言“住”、“翻”等音,而船家行船吃饭时离不开箸,所以改箸为"快儿","幡布"为"抹布"。现在温州和福州等地的民间口语仍称筷为箸。

现在所知最早记载使用筷子的是《韩非子》,特别提到以荒淫闻名于史的纣王,就使用“象箸”进餐。进食工具的选择往往和生存环境密切相关,据考筷子发源于有竹子的地方。东汉许慎在《说文解字》中解释说:“箸从竹声”,这也恰好验证了这种说法。

科学家曾从生理学的角度研究使用筷子的好处,认为用筷子进食时,要牵动人体三十多个关节和五十多条肌肉,从而刺激大脑神经系统,有利于提高人动作的灵活度和思维的敏捷度。

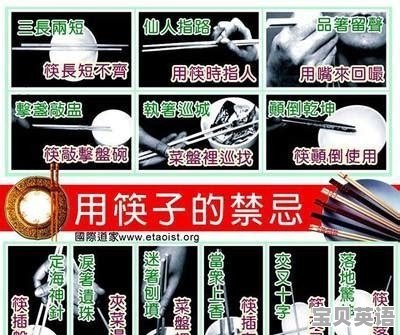

中国人使用筷子有一些讲究或忌讳,南北方有一些差别但大同小异,现在的年轻人或许都不太讲究或知道了。主要忌讳有:

忌供筷,把筷子竖直插入盘碗中。

忌迷筷,举筷不定,停在半空。

忌翻筷,从盘碗底部翻动拣食。

忌刺筷,以筷刺入食物叉着吃。

忌拉筷,持筷撕口中正吃的食物。

忌泪筷,夹食带汤滴答如流泪。

忌吮筷,将筷子放入口中吮吸。

忌剔筷,把筷子当牙签用来剔牙。

忌敲筷,以筷敲击碗盘或桌子。

忌指筷,用筷子指着人说话。

此外,不要总拿着筷子,每用完一次就放下; 吃完饭之前不横放在自己的碗盘上; 放到筷架或桌子上要尽量使两根筷子对齐; 手持筷子的中上部,太往下手指容易入菜,太往上有欲夹远处饭菜的嫌疑; 持握筷子要手心向上,手心向下有抓抢之嫌。

身体细长,兄弟成双。只会吃菜,不会喝汤。寥寥十六个字,贴切形象的比喻。不用猜就知道与我们生活息息相关小餐具——筷子。

筷子在我国有几千年的历史,关于筷子也演绎很多故事。相传姜太公谓水河畔直钩钓鱼,还美名曰愿者上钩。家中早己无米可炊,老婆看其游手好闲不务正业,狠下心肠准备在肉里下毒将其毒死,。姜子牙钓了一天的鱼无功而返,早己饥不择食。闻到锅里肉香用手拿起欲吃,忽然一只大鸟狠狠啄向他的手。太公痛的把肉丢下,如此反复几次。太公幡然醒悟,此鸟非一般鸟,定有来历。便装着发怒的样子驱赶看着飞鸟,鸟栖落在竹子上发出话语。子牙、子牙,抓食不雅。若要体面,筷在脚下。

姜子牙折下两根竹子,回家捞锅里肉。忽然发现竹子变了颜色,方知肉里有毒。捞起一块让婆娘先尝,婆娘吓得面无血色。从此再也不敢造次,此事一传十十传百流传开来,人们纷纷效仿。做工上也越来越精细。这只是神话传说,无从考证。

但我家乡新人结婚,陪嫁小物件有一碗米,一碗面。还有两双筷子的风俗,老辈们讲寓意新人快生贵子。

中华文化渊原长,

筷子荣登大雅堂。

一日三餐好帮手,

任劳任怨不逞强。

(图片来自网络,向原作者致谢)

谢邀,关于筷子的文化我曾在一帖中提到过,个人认为核心在两点,一是素食。二是熟食。它反映出中国很早就进入了定居的农业社会,而刀叉文化反映出的是,肉食,生或半熟食,它反映出的是游牧社会的特征。中国人认为"民以食为天",这句话可以说是放之四海而皆准的,无论东方还是西方,一切文化之源,都是从”食"开始的。中国人最早对文明的划分,不是以城市为标志,而是以吃的方式,是钟鸣鼎食称为华族,是茹毛饮血称为蛮夷。熟食是人类文明最大的进歩,农业是人类摆脱从林,主动利用自然,调控生存资源的决定性因素。而筷子,从其功用上讲就是为了解决从陶炊铜鼎中捞取煮熟滚汤食物而生的,筷子,古称箸(读住),植物煮孰后成条状,筷子是最方便的抓取器具,而煮食植物是分解植物蛋白最科学便捷的方式。至于筷子两根,与阴阳之道,数字谐音联系起来,都是后来文人派生的文化意义。

贵州人喊吃饭与外省人的区别

贵州人喊吃饭和外省人有一些区别。在贵州,人们通常会说“吃饭了吗?”或者“吃过了吗?”来询问别人是否已经用餐。而在外省,可能会说“吃了吗?”或者“吃了饭了吗?”来表达同样的意思。

此外,贵州人在喊吃饭时,有时会加上“趁热吃”或者“慢慢吃”等话语,强调饭菜要趁热吃,不要匆忙。而在外省,这种表达方式也比较常见。

总之,不同地区的语言习惯和文化背景都有所不同,因此在交流时需要注意理解和尊重对方的文化和习惯。