第一次鸦片战争失败是英军强还是清政府太怂

提到第一次鸦片战争,我们都知道最后是中国败了,但我们可能不知道中国败的有多惨。据战后资料显示,第一次鸦片战争中英国伤亡人数总数为523人(阵亡69人),中国伤亡人数22790人。其中镇江战役是英军损失最惨重的一次战役,而这场损失最惨重的战役英军也只是阵亡39人,伤130人。 那么究竟是什么原因让清政府败的这么惨呢?

一,清英武器对比

第一次鸦片战争爆发时,清军整体还处于冷兵器时代,主要是矛弓刀剑。虽然也有部分火器,但是由于清政府一直把火器视为“奇技淫巧”,不但火器在军队里处于从属地位,而且性能和威力也差的要命。

道光年间的火器还是康熙年间仿造的明代引进的西方“佛朗机”、“鸟铳”和“红衣大炮”等样式的武器。

清军的鸟枪是一种前装滑膛火绳枪,士兵在发射时需要从枪口填充火药,然后塞入弹丸,最后点燃火绳来进行发射。这种鸟枪长2.01米,不仅需要两三个人一起操作,而且射程只有100米,射速1-2发/分钟。但是即使是这么落后的武器清军也没有多少。

(清军鸟枪)

清军使用的火炮主要是仿制的欧洲17世纪的加农炮系列,虽然在央视和机制原理上和英军火炮差不多,但是由于制造工艺的差距,清军火炮的质量和射程却令人担忧,不仅炮管容易炸裂,而且火炮的瞄准器具也不完善。此外由于清军火药中的含硝量过高,这种火药极易吸潮,不便于保存,爆炸效力非常低。

彼时的英军装备的伯克式前装滑膛燧发枪和布伦式威克士前装滑膛击发枪的射程则可高达200-300米,射速为3-4发每分钟,并且可以不间断的连续射击。

作为当时世界上数一数二的海上强国,英国海军战舰无论是火炮质量和数量还是战舰排水量和机动性都比清军的水师强出好几个档次。清朝水师自康熙++++后就再也没有什么质的发展,特别是乾隆朝严令闭关锁国后,清朝水师的主要职能便成了只针对海盗的海岸警卫队性质。不仅水师的船只小,而且火炮数量少,船只性能也很差。

开战时的清朝知道自己水师能力不足,于是便放弃与英军在海上交战,反而专注于陆战。可是由于清军沿岸军事要塞中的火炮是固定的,不能灵活转动,再加上射程小的可怜,在灵活机动的英军舰队面前只有被动挨打的份。

二,综合国力的对比

战争时期一个国家综合国力的体现除了良好的后勤保障外,最重要的就是++++调动的问题了。

第一次鸦片战争时清帝国号称有80万军队,战争爆发后,清政府更是先后投入了10万左右的兵力参与战争,而英军人数最多的时候也不过只有六千就是用人海战术就算不赢也能重创英军,可是为什么清军败的这么惨呢?

虽然人数上清军占有绝对优势,但是由于需要放手从南到北七省几十个军事重镇的海岸线,平均分配下来每个地方的人数并不比英军多。而英军则依靠海军的优势随意在中国沿海地区肆意横行,想打哪里就打哪里,可以充分集中优势兵力。

除此之外,由于交通条件的落后,清朝调兵增援也需要花费大量时间,结果导致贻误战机。

1841年4月16日,浙东反攻失败后,道光根据前方主帅奕经的请求,调广西兵1000名增援浙江。6月29日,该部的前半部550人到达目的地,后半部450名尚在途中。而英军此时已放弃宁波,攻陷乍浦、吴淞等地,正向长江进发。奕经连忙将该部再派往江苏,一直到战争结束,该部未参加任何战斗。

而此时的英军从印度调兵从海上到达中国只需要一个月左右的时间,英军以逸待劳,清军安能不败。

三,清政府腐朽无能的本质

鸦片战争后期,道光皇帝摄于英军的坚船利炮,听信朝廷内主和派的谗言,不仅罢免了林则徐的官职,甚至还派人南下求和。此时的林则徐虽然身处不利境地,可是他仍上书朝廷要求坚持抗击侵略:“即以船炮而言,本为海防必需之物,虽一时难以粹办,而为长久计。亦不能不先事筹维…若前此以关税十分之一,制炮造船,则制夷已可裕如,何至尚行棘手。”可是昏庸的道光帝竟把这些卓越见解斥责为“无理,可恶!”,随后更是以“误国误民,办理不善”的莫须有罪名将林则徐、邓廷桢革职。

提起第一次鸦片战争,那段不堪回首的历史往事,对于每一个中国人都是痛苦的。第一鸦片战争,发生在1840年。当时正值英国出现经济萧条,急需对外扩张,以求扩大海外更大市场,来满足经济发展和需要,缓解各阶层矛盾。英国统治者,于是将目光瞄准了东方大国——中国。当时是腐败无能的清王朝统治,国家财力非常空虚,人民处在水深火热之中,民不聊生。英国当局借此乘虚而入,将大量鸦片,运往中国进行销售,来麻痹中国人意志,摧毁中国人斗志。以林则徐为首一批爱国人士,主張禁烟,驱逐不法商人。在此情况下,英国商人认为损害他们利益,就不高兴了,要求英当局派军舰增援,以炫耀武力。双方对峙不下,终于爆发了战争,这就是史称第一鸦片战争。战争结果,必然是清王朝失败。因为清王朝太腐败了,只有认怂,求得苟且偷生,来保求自己无能的统治。

清政府确实怂,英军也确实强,不过,英军之所以取胜,说到底还是因为清政府首先认怂,没有继续往下打。

英国人发动鸦片战争的原因看上去是因为林则徐的虎门销烟砍断了英国人的一条财路,所以他们想要为被林则徐销毁的鸦片讨回“公道”。

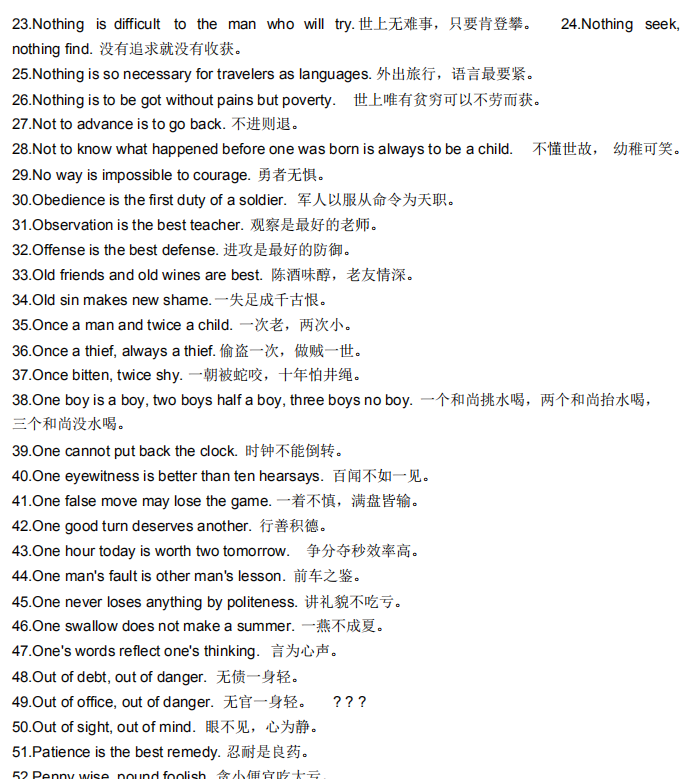

可是,英国发动鸦片战争真是因为林则徐销毁了英国人的鸦片?显然不是,他们早就已经对清、英两国的贸易状况不满了,鸦片只是他们扭转颓势,也就是贸易逆差的一个工具,但绝不是唯一,鸦片也只是恰好给了英国人发难的借口。

因为英国人来中国,从来就不是为了来正正经经地做生意的,是来拓展殖民地的!

所以,鸦片战争的爆发既是英国人在扭转贸易逆差,更是在试探,试探的是被马可波罗夸出花来的中国到底有多强,英国到底能不能打得过中国。

英国是在摸清朝的底。

鸦片战争的结果让英国人还算满意,清朝并没有他们想象中的那么强,清朝的统治者也没有那么强势。

道光皇帝,更是怂得让人无奈。

英军的强,强在船坚炮利,后来曾国藩、李鸿章等人之所以热衷于洋务运动,便是想将洋人坚船利炮给学过来。

事实上,英国人当时手里的枪并不见得有多牛,虽然肯定比清军手里的枪厉害,并不能绝对地碾压清军,但是英军的作战方式肯定优于清军。

英军能够取胜,我觉得是船为他们创造了胜利条件。

中国海岸线很长,清朝也没有兴起什么“海防论”,李鸿章也是直到鸦片战争结束了几十年之后才意识到了海防的重要性,然后花了无数的物力、人力和财力打造了一支号称“亚洲第一”、“世界第八”的北洋舰队。

不过,这只被吹上天去的北洋舰队最后还是被日本人给一锅端了。

鸦片战争时期的英国已经用上了蒸汽动力的舰船,不论是运人也好,运武器也好,又或是运送物资也罢,对于当时的清军而言,可谓是倏忽之间即至。

道光二十二年五月,清军还在广东严防死守,到了六月,英国人一下窜到厦门去了,被闽浙总督挡住了之后,又一下窜到浙江的定海、宁波去了,防不胜防。

看到这样的情况,清军这边有人慌了,如果英国人开着船一路北上去打天津以威胁京城怎么办?

道光也慌了,英国人可别这么玩呀。

林则徐也在给道光的奏折中则说了一句:“第恐议者以为内地船炮非外夷之敌,与其旷日持久,不如设法羁縻。”

只是当时已经不仅仅是简单的“议者以为”了,而是清朝的船确实远远不如英国人的船。

所以,求和之声日盛。

除了英国人的船坚炮利之外,还有一个原因也让道光皇帝和清政府不得不认怂——清朝的军制。

清朝当时的军队并不少,为了打鸦片战争,清朝前前后后出动了近20万的军队,是的,前前后后。

因为,清朝的军制并不允许清政府能够迅速集中兵力去和英国人打。

清军当时分为八旗兵和绿营兵,八旗兵虽然被视为王牌军,可是,这帮老爷兵早已经不会打战了。

更重要的是,和绿营兵一样,八旗兵也被分散驻扎在各地。绿营兵之所以被分散驻扎是清朝为了防止汉人合谋造反,八旗兵之所以被分散则是为了监视地方军队和地方政府,这么一来就造成了清军兵力过度分散的局面。

所以,别看英国人的军队没多少人,双方每次打的时候,清军这边也没多少人,只是一边打着一边陆陆续续地调人。

可能远一点的地方的军队收到了调令,然后还没开始集结,也有可能是刚想出发,或者走到半路的时候,战争已经结束了。

也正因为如此,八旗兵和绿营兵后来才被清政府放弃了,转而倚重湘军、淮军和楚军一样的军队,并且倾力打造新军。

所以,求和之声更盛。

当然,清朝之所以输掉了鸦片战争,根本原因还是在于道光皇帝太怂了。

道光还怂得冠冕堂皇,说和英国人议和是因为“朕以民命为重”,不能再让百姓受到伤害了呀,议和,赶紧议和!

当然,议和的更重要的原因是“朕因亿万生灵所系”,天下亿万生灵的命运系于朕一人之身,所以朕绝不能有事呀,可不能让英国人打到北边来呀,朕万万不能有失呀,所以,议和,赶紧给朕议和!

道光的怂,可以说已经怂出了境界。

所以,清朝明明还没有到认输的时候,清军也还能继续打下去,可是道光皇帝认怂了,怕了洋人了,那就干脆投降算了。

反正,英国人想要的不就是做生意?想要的不就是个小破岛?想要的不就是钱?给他们!

道光的继任者咸丰更怂,英国人和法国人发动第二次鸦片战争,咸丰吓得一口气跑到了热河行宫,然后用“天气渐寒”这样的借口赖在热河,说什么也不敢回京。

皇帝都怂了,军队哪能不怂!