云谁之思是什么意思

语出《诗经简兮》要做现代白话文讲是这是想起了谁要按古汉文讲就有好几个意思了之思都明白白话是的思念云为曰云谁也是曰谁也就是说谁以为大体为说谁的思念古汉文中云谁也有谁云之意要按白话文说那就是谁在云端思念古时文人都讲以文会友讲一个“雅”字所有词曲包括说辞都讲究一个“境”以境入意要是很直白了那就让古人觉得非常俗

雅的词语有哪些

巫山相逢、云雨相欢

桃花深径、双双琴瑟、指弄宫商、鱼欢水凉、窃玉偷香、鸾歌凤舞、柳眼窥花

月漫花窗、罗帏绣榻、汗浸红纱、夜短情长

楚峡混沌、戏水鸳鸯

。

私以为「隐喻」最具汉语之深致。

譬如不直言「性」 ,而用「巫山」、「鱼水」 、「云雨」 、「鸾凤」 等词;

不言「妓」,而用「烟花」 、「风尘」 、「楚馆」 、「平襄」等词 。

这

「不着一字,尽得风流」

的独特美学,要追溯到华夏农耕文明里的「理性主义」传统。

我们的艺术审美,从来不是 「啊,我疯狂地思念你」 ,而是「思君如满月,夜夜减清辉」 ,是「赋」、「比」、「兴」 ,是

将主观情感客观化,与特定的想象、理解相结合统一,构成具有普遍必然性的艺术作品,产生强烈的感染效果,「言有尽而意无穷」

。

长期的历史积淀,使汉语中的词汇,不再是任意发泄主观情感的对象,而成为具有感染力量的特定艺术形象。

在西方,罗密欧欲对月亮起誓,朱丽叶急忙道:「不要,它阴晴圆缺,你的爱也会变化无常。」

在东方,历代文人骚客反复吟咏之后,「月」之一字包涵了万千情愫。正因如此,才有夏目漱石那「今夜月色真美」之于「我爱你」的解读。

镜像问题「日本语中有哪些很美的词」比这个问题多了一倍的关注,大家都说日本文化温柔蕴藉、体贴入微,其实这份熨贴也是我国传统文化的本土化

——华夏纵横五千年,不只「黄河之水天上来」之磅礴,亦有「宝帘闲挂小银钩」之精雅,只不过那时,为「志在青云」的正统士大夫阶层所不齿。

随着社会的发展,文明的进步,我们越来越能欣赏和评价这种细腻娴静的美,比起将目光投向日本,我更希望大家可以重新审视我们的传统文化。

我们的传统文化里的那些好的东西,还是应该尽可能多地捡起来,传承下去。

相比两汉时期,建安时代的骚体文学有哪些变化

相比两汉时期,建安文学有两个变化,一方面是个人意识的初步觉醒,另一方面是对艺术的自觉的追求。而这两个方面,又使建安文学相较汉末文学有了显著的进步。

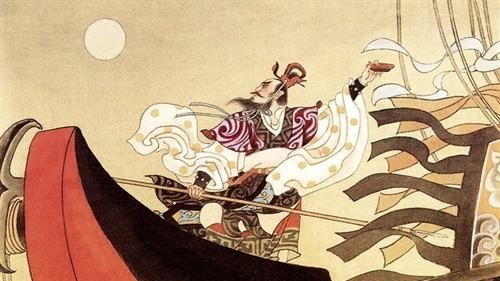

如曹操的《短歌行》,

对酒当歌,人生几何! 譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。 何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。 但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇? 忧从中来,不可断绝。

可以看出曹操的激情,个人的印记。这是汉代诗歌所没有的,诗的第一节表现了对人生短暂,借酒浇愁的感慨,而下面则写出了天下贤才归于麾下,成就功业的愿望。这本是一首劝酒歌,可是从曹操笔下,我们看出了感人肺腑的力量。那种对人生的深沉感慨,那种孤独无助的心情,那种矛盾与忧虑,那种慷慨与悲凉,让读者无不受到感染。

说到个人意识的觉醒,曹操的不少乐府诗也蕴藏着个人的激情,深沉而慷慨。

北上太行山,艰哉何巍巍!羊肠坂诘屈,车轮为之摧。树木何萧瑟,北风声正悲。熊罴对我蹲,虎豹夹路啼。蹊谷为人民,雪落何霏霏。延颈长叹息,远行多所怀。我心何怫郁,思欲一东归。

在这首诗里,我们看到了听到了,已经不是诗人在行军途中的呻吟,而更是他在人生路上的悲鸣。他在人生路上战胜了自己,他是英雄。

而除此之外,在他们对个人意识的追求中,又表现出了个人对社会的关注和对自我价值实现的渴望。这就是人们常说的建安风骨。他们是曹氏父子为中心的当时的一些文人,所表现出来的一些共同的文学风格。一方面是对社会动乱和民生的疾苦的关注,充满着悲天悯人的情调。

曹操的《蒿里行》,白骨露于野,千里无鸡鸣,写出了战乱给百姓带来的灾难

如曹操的《观沧海》,既有曹操对自然美的艺术追求,又有收拾旧山河的壮志雄心。

关于建安诗,我们就说到这里吧,我们看到了人的意识的觉醒。对社会的关注,对百姓疾苦的悲鸣,因而使诗歌更具有了深度和广度,更提高了诗歌的层次和高度。

建安骚体文学与两汉时期相比较,题材大大扩展,社会责任意识与愤世疾俗精神日趋淡化,体制短小精致,句法骚散结合,艺术风格由典雅平正转向慷慨悲凉,这一系列的变化呈现出个性化与抒情化的鲜明特征。之所以出现这种转变,根本原因在于独立开张的建安人格的形成、昂扬奋发的文学精神的复兴和悲歌心态的激发,也即创作主体总体素质的深刻变化。此外,也与骚体文学自身传统和发展演变逻辑的制约有关。

骚体文学从战国时代产生开始,经由两汉,发展至建安时期,无论题材内容还是艺术手法都发生了一系列的变化。

建安骚体文学与两汉时期相比较,题材大大扩展,社会责任意识与愤世疾俗精神日趋淡化,体制短小精致,句法骚散结合,艺术风格由典雅平正转向慷慨悲凉,这一系列的变化呈现出个性化与抒情化的鲜明特征。

之所以出现这种转变,根本原因在于独立开张的建安人格的形成、昂扬奋发的文学精神的复兴和悲歌心态的激发,也即创作主体总体素质的深刻变化。此外,也与骚体文学自身传统和发展演变逻辑的制约有关。

在题材内容方面,原初及两汉骚体题材多集中于国家政事、悲士不遇、悼骚寓志、玄思神游,建安骚体则普遍地自开生面、无复依傍,描写现实百态,兴发人生百感...

而骚体文学作为一种独立的专门文体,它在建安时期向个性化与抒情化的转变,其原因不仅系于整个建安文学所共...

关于两汉文学和建安文学,这个问题我在上大学中文系是必须学好的《中国古代文学》的主课,如果主课有一个没有考及格,补考又不及格,那就要留级,不像现在的大学生那么轻松愉快。

至于“两汉时期与建安时期骚体文学有什么不同”这个问题,我是非常熟悉的,它们之间既有相同,又有不同,具体情况见下文:

1,两汉时期的骚体文学叫“汉赋”,这是一种新兴的文体,它介于诗歌和散文之间,它兼收并蓄《诗经》、“楚辞”、先秦散文等诸种文体,从而形成了一种容量宏大,颇具表现力的综合型文学样式。

例如贾谊的《吊屈原赋》是骚体赋,枚乘的《七发》标志着汉赋正式形成,而司马相如作品的是汉赋的顶峰。

在这之后班固的《两都赋》、张衡的《两京赋》都是汉赋力作,而张衡的《归田赋》还开启了抒情小赋的先河,其中司马相如就是西汉辞赋家,《中国古代文学史》一书称他是汉赋的杰出代表。

2,以“三曹”和“建安七子”为代表的“建安文学”在中国古代文学史上占有重要的一席之地。

所谓“三曹”即指曹操与其子曹丕、曹植。“七子”就是指汉末作家孔融、陈琳、王粲,徐干、阮瑀、应玚、刘桢,他们均能文善诗,且与曹氏父子关系密切。

建安时期,是我国文学史上一个“俊才云蒸”的时代,大量作家和作品涌现出来,使各种文体都得到了发展,尤其是诗歌方面打破了汉代四百年沉寂的局面。五言诗从这时开始兴盛,七言诗在这时也奠定了基础,历代文学评论家都把建安时期骚体文学看作文学的黄金时代,一代伟人,新中国的缔造者+++主席对建安文学有所点评,具体情况见图片。