西域人是白种还是黄种人?

西域大体上是现在的新疆,狭义上是指玉门关、阳关以西,帕米尔高原以东,巴尔喀什湖东、南以及新疆等广大区域。由于地理位置的原因,西域成为东西方文化交流的中转站,再加上游牧民族迁徙频繁,西域地区的人种混血情况特别严重。古代西域的纯正人种已无从考证。如果从语言分析,西域可以划为白种突厥人,这是一种黄白过渡人种。

西域人是白种人,是白人中的雅利安人。西域古代就是白人的居住地,加上伊朗白人的东移使这里的白人表现为白人向黄种人过渡的类型,但整体上以白人特征为主。一般都身材高大,头发为金黄色等特征。西域人黄种人特征不明显,是白种人。

张骞出使西域的背景,目的,结果,影响?

公元前138年张骞第一次出使西域,目的是想联合西域各国共同抗击匈奴。

张骞第二次出使西域的目的就是增进汉王朝同西域各国的经济文化交流和友好往来。影响:张骞两次出使西域,加强了中原和西域少数民族的联系;开辟了举世闻名的丝绸之路,发展了和中西亚各国的友好关系,促进了经济文化的交流和发展。“张国臂掖,以通西域”这句话出自哪里?

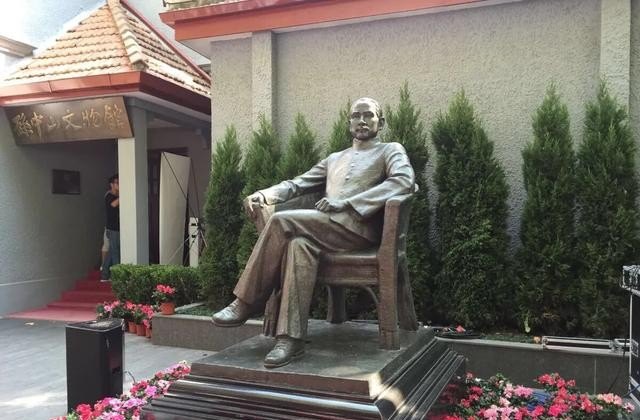

张掖市取“张国臂掖,以通西域”之意.表明张掖地理位置之重要.而"张国臂掖"源自:公元前121年由汉武帝派霍去病西征,战败匈奴后始设张掖郡,取“断匈奴之臂,张中国之掖(腋)”之意,这一句话应该是出自《史记》

西汉时期骠骑将军霍去病进军河西击败匈奴,降服浑邪、休屠二王,之后,汉武帝在河西走廊的东端,取“断匈奴之臂,张中国之掖(腋)”的意思,设置了张掖郡。张国臂掖,以通西域,从此张掖真正开始进入中原的视野。在这个伸开双臂包容着东西方文明的城市,历史遗迹的恢宏与自然景观的震撼,很协调的将她展现给往来游客。大佛寺,老百姓用来形容佛像高大最为朴实的一个词,这个词出现在全国无数个旅游景点或僧侣信众的朝拜中,也似乎是每个地方的一处景色,后人口耳相传的总想用自己眼中的大来增添点作为历史传承人的自豪感。张掖作为河西走廊上佛教传播的经停地,也不例外的出现了一尊大佛,只不过寺内供奉的是释迦牟尼的涅槃像,因此是尊卧佛。这座被誉为西夏国寺的寺宇,真正让其增辉的,倒不是有过两次与皇家权贵的交集,而是因权贵而存在的巨擘之作。

秦汉之际,北方的匈奴族强大起来,击败并赶走了月氏人,河西遂为匈奴右贤王的领地。

黑河东、西分别由休屠王、浑邪王分领。西汉武帝元狩二年(公元前121年),骠骑将军霍去病进军河西,战败匈奴,浑邪、休屠二王率众归汉。张骞两次出使西域,“丝绸之路”开通。汉元鼎六年(公元前111年),取“张国臂掖,以通西域”之意,置张掖郡。此后,开始大规模徙民垦殖,戍兵屯田,发展农业生产,促进了中原与西域的经济、文化交通和繁荣。“立屯田于膏腴之野,列邮置于要害之路,驰命走驿,不绝于时月,商胡贩客,日款于塞下。”张掖遂为丝绸之路的重镇。公元多少年 张骞出使西域 标志着?

建元元年(前140年),汉武帝刘彻即位,张骞任皇宫中的郎官。建元三年(前138年),汉武帝招募使者出使大月氏,欲联合大月氏共击匈奴,张骞应募任使者,于长安出发,经匈奴,被俘,被困十年,后逃脱。西行至大宛,经康居,抵达大月氏,再至大夏,停留了一年多才返回。在归途中,张骞改从南道,依傍南山,企图避免被匈奴发现,但仍为匈奴所得,又被拘留一年多。元朔三年(公元前126),匈奴内乱,张骞乘机逃回汉朝,向汉武帝详细报告了西域情况,武帝授以太中大夫。因张骞在西域有威信,后来汉所遣使者多称博望侯以取信于诸国

张骞出使西域本为贯彻汉武帝联合大月氏抗击匈奴之战略意图,但出使西域后汉夷文化交往频繁,中原文明通过“丝绸之路”迅速向四周传播。因而,张骞出使西域这一历史事件便具有特殊的历史意义。张骞对开辟从中国通往西域的丝绸之路有卓越贡献,举世称道。

张骞第一次通使西域,使中国的影响直达葱岭东西。自此,不仅现今中国新疆一带同内地的联系日益加强,而且中国同中亚、西亚,以至南欧的直接交往也建立和密切起来。后人正是沿着张骞的足迹,走出了誉满全球的“丝绸之路”。张骞的“凿空”之功,是应充分肯定的。

到此,以上就是小编对于在西域的历史文化长的问题就介绍到这了,希望介绍关于在西域的历史文化长的4点解答对大家有用。