如何理解陈彧君的艺术作品?

陈彧君的创作习惯是不去预设,不会准备去做一个多大的作品,展厅的小柜子里有一些收稿。但它们都不会放大,只是在消化艺术家的思考。

在一些大件的艺术作品中,比如陈彧君在春节的时候在莆田创作了几张小画,后来回到杭州又画了一些,后来又搬到上海继续画,它其实是一个慢慢生长的过程。

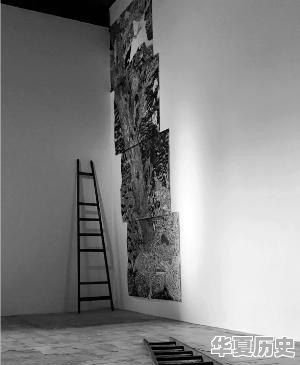

比如下面这张就是不断增加画面,作品不断成长。

陈彧君所有的创作都是这样,从一个系列慢慢裂变,比如说一开始在做“亚洲地图”,后来到了“摇摆的信仰”,但拼贴的材料和手法是一样的,只是结构方式和视觉方式有所不同,主题也会随之转化。

他还经常提到一个词——生长。比如作为艺术家,生长是基于家乡的地缘文化生长,因为生长有一个周期,你在不同的城市、不同的年龄段,产生不同的关系。有时候也不单单是生长,也会反反复复。

他还经常提到一个词——生长。比如作为艺术家,生长是基于家乡的地源文化生长,因为生长有一个周期,你在不同的城市、年龄段,产生不同的关系。有时候也不单单是生长,也会反反复复。

让人突然感觉他的作品所蕴含的思考——不是和世界上所有底层逻辑相契合的吗?

这种感觉让我突然有点清醒,当然看艺术就是一千个人的一千个思考,但是也都是基于自己的人生经验和社会阅历,但是陈彧君善于把自己的理解放在作品里面,让所有的思考具象化人人解读,这对于越来越善于隐藏自己的社会来说也是一种启发。

抱歉,我视界有限,对陈彧君不甚了解。为了回答你的问题,我百度了一下陈彧君,才知晓他是一个装置艺术家。

他与同代画家相比,其作品信息繁杂,风格多变,而又类型广泛。与其说是画家,不如说他更像是创作自由的艺术实现者。从2008年开始,陈彧君由绘画延展,使用绘本、木板、报纸、器物、装置等诸多手法,其间经验叠加经验,语言试验语言。陈彧君的能力也十分多样,精力旺盛,各种媒介和技法都了喜欢一探究竟。他时刻面对新的可能,弥合各种语言之间的裂缝,穿越千里万里的障碍和隔阂,挑战如影随形。

“如果不是艺术家,我可能会是个木匠。”陈彧君热爱做木工,更喜欢因地制宜,就着手边的材料,现场即兴创造。这些,是陈彧君师承于中国美术学院综合绘画系的训练。但相较于他的装置,他绘画里的空间感更加值得玩味,他擅长用笔触玩空间的游戏,比如用非常平面、二维的形式,画出奇形怪状的家具,从而营造出在现实中不可能的扭曲空间。

花砖、木门、老屋和植物,是陈彧君绘画题材的关键词。他曾经从家乡阳台一角的植物画起,画面逐渐蔓延开去,不得不一张接一张地拼接纸张,最后变成了巨幅森林,妖魅的精怪出没,人类建筑残骸若隐若现,不知道是远古还是未来,仿佛空间消灭了时间。

到此,以上就是小编对于莆田传统习俗绘本的问题就介绍到这了,希望介绍关于莆田传统习俗绘本的1点解答对大家有用。