一个二年级的孩子和一个快上一年级的孩子寒假怎样过读啥书?

谢谢悟空邀请问答!这个问题,孩子跟着爷爷奶奶的,有爷爷奶奶的管教法,孩子跟着父母的,有父母的管教法,在学校,有学校的规章制度,有老师的管教法,总而言之,都是为了把孩孑,管教好,学好而出发。

这校读书时,老师负责管教,不要迟到,不要早退,上课时不准耍小动作,不准大声宣化,要听老师的话,要团结同学,不准打骂同学,影响班上同学的学习。

要爱护公共秩序,放学时,家里大人负责管教,要配合好老师的要求管教,不要到处乱跑,乱丢垃圾,要讲卫生,特别是不要吃陌生人的糖果,跟着乱走,不要被坏人抱走拐卖,必须好好在家,完成老师布置的每天家庭作业。

这放寒假时,老师布置有寒假作业和需要买的书本,孩子成绩差的,该补课的就补课,该放松的时候还是让孩子放松一下,领孩子到处玩玩看看,好玩的地方和有兴趣的事。

这寒假时,必须完成假期作业和所买的书,多朗读课文,背诵课文,可买一些孩子喜欢的童话书和玩具,字体书,西游纪,糖诗,有时可看一下动画片,但不能玩手机,对孩子的学习影响大,少唠叨打骂孩子,也教育为主,让孩子从小就有良好的习惯和作风。

1.快上一年级的,还没上学,可以提前阅读带拼音的读物。既能学拼音又多识字,小孩的记性好,识字多多益善。不会的大的可以教。

2.二年级的孩子有计划的安排作业外,可以自己在家培养点兴趣爱好。数学好的可以补补语文的短板,多读书,多背诵古诗词金典。语文好的可以补补数学短板,多做些思维训练。

3,两个孩子都可以在家有意识的进行艺术熏陶,听听音乐,唱唱歌,跳跳舞,培养兴趣。也可以出去游玩,童年的快乐时光也是很美好的!

摧毁一个普通人到底有多简单?

摧毁一个普通人到底有多简单?

有一个回答,很有意思。它说:

无条件给他许多东西,然后再全部收回。

这个回答很妙。

因为,它涉及到人性深层的一个机制。

-01-

讲一个故事。

前阵子,有个朋友来咨询我。

他拿到两个 offer,A 公司是他心仪已久的公司,但只能给 16k;B 公司相对不太喜欢,但可以开到 20k。

他倒不怎么考虑去 B 公司,主要苦恼的是:应不应该跟 A 公司提提,把薪酬再往上加点。

我问他:你是想在 A 公司长期做下去,还是做一阵子就走?

他说:当然是长期做下去。

我问:如果没有 B 公司的 Offer,你会不会接受 A 公司 16k 的条件?

他说:其实也可以,但现在这样,总觉得心里有点疙瘩。其实我之前跟用人部门的老大稍微提过,他说,这个是规定死的,比较困难,但如果你真的很想要,我可以尽力帮你向总部申请。

其实,有了这些条件,答案已经很明显了。

我告诉他:你最好的策略,是接受 16k 的条件,去 A 公司上班。但与此同时,跟老大约定好:如果业绩出色,在公司规定的范围内,你希望能优先得到调薪的机会。

为什么呢?

非常简单:如果他坚持要 20k 的薪水,那就需要部门老大走一个「非常规」的流程,相当于欠了一个人情。

这会导致什么结果呢?部门老大对他的期望,会调得非常高。

老大会觉得:你是我辛辛苦苦招进来的,我甚至还为了你跟上面沟通了半天,你不做得出色一点,对得起我吗?

在这种情况下,做得好,是理所应当;做得不好,会被放大。他的工作压力将非常大。

反之,如果他接受 16k 的条件,老大多多少少对他会有一点亏欠感。

也就是说,假设他的成绩是 100 分,在前后两种情景中,前者的要求是 120 分,后者的要求,是 80 分 —— 孰优孰劣,一目了然。

长期来看,部门老大对他的满意程度,以及他上升的空间和潜力,绝对大于每个月 4k 的收益。

简而言之:你能否满足别人的期望,比你实际上做了多少事情,重要得多得多。

工作,学习,人际交往,概莫能外。

-02-

这就是我想说的:

人,永远都是非理性的。

我们用来判断满足感的,不是客观现实,而是客观现实与期望的差距。

哪怕你工作非常努力了,只要你没有达到别人的期望,或者跟期望不在同一个方向,你做得再多也没有意义。

这一点,对于我们自己,也是一样的。

无论实际境况如何,只要它低于我们的期望,我们都会感到不满足。

所以,当你的期望,被自己或外界,调到高水平时,你就要注意了。

因为高水平的期望,往往伴随而来的,都是强烈的挫败感和失落。

2010年,时代周刊刊出过一篇文章,报道了经济学家 Roland Fryer 的一项实验结果。

Fryer 教授在基金会的支持下,花费 630 万美元,针对 18000 多名来自低收入家庭的学生,制定了一个「奖励计划」。

他规定:参与计划的学生,如果每次测验成绩优秀,可以得到 20 - 50 不等的美元奖励。

按照这个计划,最顶尖的学生,一年累积下来,可以得到 2000 美元的奖金。

结果是什么呢?几乎所有参加实验的学生,学习热情和态度都有了明显改善,其中部分学生的成绩更是进步明显。结果似乎非常光明。

但是,当实验结束之后,后续的跟踪发现,这些学生的学习热情急剧降低,甚至跌破了实验前的水平,出现了缺勤、厌学、成绩下滑等等现象。一项旨在提高学生能力的计划,竟然造成了反效果。

为什么会这样呢?

答案非常简单。

在这个实验中,长期以来的金钱激励,已经把这些学生的期望拉得非常高。他们建立起了一个回路:考试成绩好,就能得到奖金。

而当这个回路被打破,他们所面临的,就是跌入深渊的失望。

这种失望所带来的负面情绪,要远高于激励所带来的正面情绪。

这就是「期望」的力量。

-03-

很多人会说:这有什么大不了的?取消奖金激励,无非就是回到之前的情况罢了。你实际上相当于挣了好几百美金。

但当你身处其中的时候,你是很难控制自己的情绪和思维的。

为什么呢?

因为,我们的大脑,具有一定程度的「可塑性」。也就是说,长期激活「奖赏回路」,会改变我们大脑的部分结构,使它被调整到「高水平期望」的状态,从而产生「戒断症状」。

是的,你一定看出来了,这本质上,就是成瘾的机制。

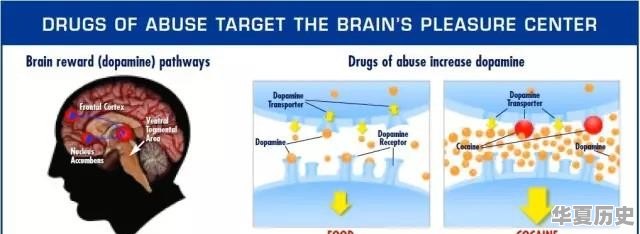

我们的大脑有两个部位,一个叫做「前额叶皮质」,负责决策;另一个叫做「腹侧纹状体」,负责激励。

当我们作出有益选择的时候,腹侧纹状体释放多巴胺,提高我们对情绪的感受能力,使我们感受到兴奋,从而推动「前额叶皮质」继续作出相同决策,对行为产生正反馈。

这就是一个「奖赏回路」的过程。

Kuss 和 Griffiths 在2012 年的一篇论文中指出:成瘾性药物,会阻塞多巴胺受体,使它接收不到多巴胺,从而刺激大脑大量分泌多巴胺。这些多余的多巴胺聚集在神经突触间,会导致神经细胞处于高度兴奋的状态。

Kuss 和 Griffiths 在2012 年的一篇论文中指出:成瘾性药物,会阻塞多巴胺受体,使它接收不到多巴胺,从而刺激大脑大量分泌多巴胺。这些多余的多巴胺聚集在神经突触间,会导致神经细胞处于高度兴奋的状态。

左图是摄入食物的多巴胺,右图是可卡因图片来自 Coursera The addicted Brain

长期重复这个过程,神经细胞就会适应这种状态。一旦停止摄入药物,神经细胞适应不了低水平状态,就会产生强烈的戒断反应。

也就是说,通过剧烈的刺激和奖赏,我们的大脑,会被我们一步步推到「高水平」的期望状态。

一旦我们满足不了它,就会带来强烈的失落感和痛苦。

这种痛苦是难以忍受、难以控制的。因为这个时候,是我们的大脑失去了控制。

不仅仅是成瘾性药物,包括游戏,信息,乃至一些行为,都可能具备成瘾性,将大脑的期望水平拉高。

2011 年 和 2014 年的两个实验,分别都证实了:与不玩游戏的人相比,经常玩游戏的人,腹侧纹状体灰质更多、对血氧的需求也更旺盛。简而言之,跟药物成瘾的人大脑结构是相似的。

信息也是一样的。

在刷微博、朋友圈和新闻的过程中,我们的大脑不断受到新异刺激,一次次获得满足感,久而久之,就会导致「行为成瘾」。

当我们离开手机,同样会引起「戒断反应」的作用。

所以,我们习惯了什么呢?买大量的书,却一本都不去读;刷大量的信息,却完全不去思考;我们越来越读不进深度内容,看不下去长文章。

原因就在于,大脑已经习惯了高频、强烈的刺激,期望水平被我们人为地调得太高。

我们再也坐不住了。

-04-

更进一步思考,为什么我们会习惯于通过游戏、综艺、信息,来不断获取刺激,强化自己的奖赏回路呢?

最主要的原因,是来自现实世界的压力。

到此,以上就是小编对于浩然爸爸讲的历史人物故事的问题就介绍到这了,希望介绍关于浩然爸爸讲的历史人物故事的2点解答对大家有用。