您好,零古网为您整理一个比较有意思的话题,了解笔 历史文化的问题,于是小编就整理了3个相关介绍笔 历史文化的解答,那么我们一起往下看看。

中国造纸术的发明对人类文化发展有什么贡献

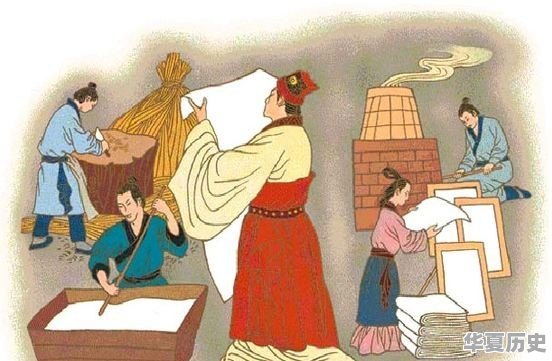

作为中国的四大发明之一,造纸术在促进文明的传播方面起着举足轻重的作用,但如果说决定性作用也倒不至于。没有纸,还有其他的材料可供书写,甚至印刷,这个我觉得不用怀疑。

而纸的出现让高居庙堂的文明和书写历史的能力,走向大众并逐渐普及。最初结绳记事,记述的内容受到限制,到甲骨文用龟壳,再用竹简,绢帛等材料都可以满足书写的要求,但要不是材料昂贵就是搬动困难,都不利于文明的普及,所以从书写角度,造纸术也是历史的选择。

那么在造纸的基础上,印刷术的出现更让文明插上了翅膀,文明的生命力永远植根于大众,追求着最高性价比的传播介质,那就是纸张。

到了网络时代,是网络无纸化的传播平台为多样化的文明出现奠定基础。所以,现在对人类文明而言,是最好的时代,也是挑战权威、动摇传统最坏的时代。

因此,文明目前看有两个时代,一个纸张文明,一个无纸化文明。足见,造纸术对于人类文明的地位。

中国的四大发明,是对人类历史进程重要推进,重要贡献。造纸术的发明,改变了以往的书写载体,由原来笨重记录文字载体,变成了书写更加容易便捷的纸张,适应了长幅文体的书写记录,增加了记录容量,推动了文学学术的发展,使文化传播更加便捷简单,对文化的推动传播注入了强劲动力,也让不同文化间的交流成为可能,推动了人类历史更好更快发展。

造纸术对人类文化发展的贡献

1,首次采用树皮做原料造纸,是一重大创造。由树皮而树木,可以说是开创了近代木浆造纸的先河。蔡伦首创的石灰碱液蒸煮新工艺,加速了纤维的离解净化,大大提高了生产效率和纸张质量,这正是后世化学制浆技术的雏形。

2,促使了书写工具的改进。使文字的记录与储存变得非常容易,也使寻常百姓有机会能够读书写字。

3,造纸术的发明,加快了人类文明交流的步伐,影响着世界文明的发展进程,使各国文化交流更加便捷。

造纸术的发明,改变了以往的书写载体,由原来笨重、变的轻便,由小篇幅、逐渐演变成了书写载体更加轻挑便捷适应了长幅文体的出现,大大增加了文字记录容量,极大的丰富了文学记录空间,扩展了文字容量,为推动文学学术的发展奠定了强大的基础。使大信息量文化传播更加便捷。从而是书法绘画的发展开拓了极大的空间,对文化的普及推广交流开创了不可磨灭的功绩。。。。

作为家乡别名为“纸都”的人,对造纸术的发展也是有点关注的。中国造纸术与蔡伦这个名字是分不开的了。

蔡伦,东汉桂阳郡(今湖南耒阳人)

虽然现在对蔡伦是造纸的发明者还是改造者有所争议。但不可否认,蔡伦造纸以后中国的历史就发生了巨变,主要就是蔡伦造的纸,成本便宜很多,然后质量也好。

都是他的纸像传说中,就是纸钱的起源那个,他的弟弟的纸那样的质量,怕是会沉没在历史之中。若是成本很高,那不如用帛布写。

中国,从古就有以古为鉴思想,而历史一般都记录在纸上。虽然以前的历史没有笔也记录了下来,比如甲骨,竹简什么,但并不是很方便。

然后纸也在我们生活中随处可见,不仅仅是书本,比如窗户上的剪纸,卫生纸,做成各种工艺品的纸,食品的包装等等等等

而对外国的影响正如,有些人说的文艺复兴这些,正是因为它的方便,因为外国他们也有文字的方法,但最和我们竹简的这些差不多,什么牛皮纸这种制作不易的,主要就是方便。

历史上的今天,鲁迅的《狂人日记》发表,您读过这篇小说吗

《狂人日记》是鲁迅的第一篇白话短篇小说。它发表在1918年5月15日出版的《新青年》杂志四卷五号上,后收入《呐喊》中。

小说通过一个被迫害者的自述,深刻地揭露和抨击了封建家族制度和封建礼教的毒害,生动地塑造了一个封建礼教叛逆者“狂人”的形象,号召人们起来推翻人吃人的旧制度,是中国现代文学史上第一篇著名的彻底反封建的新文学作品。

小说发表时,正值“五·四”运动前夜。由于辛亥革命的半途而废,革命的一些基本问题并没有根本解决,反而暴露得更加明显了。广大的农民依然过着朝不保夕的生活,封建阶级依然骑在人民头上作威作福。特别是帝国主义侵略的加剧,使社会的各种矛盾更加复杂尖锐。在这种形势下,鲁迅以他锐敏的思想和犀利的笔触,对封建制度及其上层建筑表示了彻底的反抗。小说《狂人日记》是投向封建礼教的一颗重磅炸弹,也是向世人提供的一副清醒剂。

我读最早先生的文章就是这篇,笔者在《狂人日记》中,整理出了5句最富有深意的话,这5句话可以说是字字犀利,剑指人心最深处,非常值得一看!如下:

1、从来如此,便对么?

2、自己想吃人,又怕被别人吃了,都用着疑心极深的眼光,面面相觑。

3、一说破他们的隐情,那就满脸都变成青色了。

4、四千年来时时吃人的地方,今天才明白,我也在其中混了很多年。

5、救救孩子……

鲁迅的作品读了很多,基本上《鲁迅全集》里面的,读了约三分之二,十几本书仔细读了八九本,有些太晦涩没有好好读。

在这其中,《狂人日记》和《朝花夕拾》是读的最多的。《朝花夕拾》今天不讨论,今天只讨论《狂人日记》。

《狂人日记》读了很多遍,有个原因就是篇幅来看并不是很长,但是为什么反复读,是因为每次读对自己而言,都有触动。每次全篇翻读后,内心都会有很多的想法。其实日记本身内容就是一个被兄长和其他人视为有问题的“狂人”,对周边一些事情的观察。其实就是鲁迅自己对当时社会的反思。

里面影响最深的是这句话:“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’四个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

当然最后一句“救救孩子”,每次也都有触动。

鲁迅写文章,确实很厉害。每次读都有很多思考。

读过!

高中学的是文科,语文老师经常要求我们多读书,读好书,一则增加个人名著阅读量,二也有助于发散思维,利于写作。当时我便买了好些名人作品集。其中便有鲁迅先生的《呐喊》。

拿到《呐喊》集,首先看的并不是《狂人日记》,而是《孔乙己》、《药》等语文课本中有节选章节的小说,当时拿到《呐喊》集就爱不释手,可以说除了在睡觉就是在读书。但是相对于这些熟悉的小说,反而是从没看过的《狂人日记》更令我印象深刻。

一开始读《狂人日记》,就是被这个超级吸引人的名字勾住,在十五六岁意气风发的年岁,“狂人”这个词显得特别有魅力。但是在读完一遍后整个人都不知所云,只是感觉正处于一个太阳落山后的深秋黄昏,周围一切都是朦朦胧胧、灰暗无色的小村庄,无风却奇冷无比,这种冷不是寒风吹的冷,而是从泥土地里钻出来的冷意顺着脚底板直达内心深处,仿佛要冻住整个人的灵魂。这种寒意吓的我赶快丢开小说集。

初生牛犊不怕虎,被《狂人日记》的寒意吓到后我并没有放弃,心中的好奇促使我再次翻开小说。这一次没有第一次的随意,我慢慢读细细品,把自己当做小说主人公。通过主人公的眼,我看到了周围人对他的忌惮,也感受到主人公内心的恐惧与担忧,这是怎样的一个社会,逼得主人公看到纯真可爱的孩童也会幻想这个孩子会害他啊,连亲人都吃,这种扭曲的社会还要存在多久?这种腐朽的封建制度到底什么时候能推翻?

合上小说集,我再次被鲁迅先生勇于直面悠久封建礼教的胆气和勇气折服,这个勇士,不,这个战士,化笔为剑,直指敌人的痛点,又准又狠!

以上就是我读《狂人日记》的经过。

鲁迅的作品几乎能看到的都看了,缘于对鲁迅的崇拜。因为我也想做标枪,但错过了那个年代。现代的中国,也有不公,但全都是人民内部矛盾,不必要太强悍,然后标枪的作用就逐渐式微。随着年龄增,年少的锋芒也逐渐的钝了。所以看问题的角度也有了改变,但对鲁迅的锋芒,依然像旗一样的扛着。

《狂人日记》是鲁迅发表的第一篇白话小说,也是中国现代文学时上第一篇白话小说,具有划时代的意义。

鲁迅先生运用了日记和精神病人内心独白的方式把他所想表达的内容发挥的淋漓尽致。它主要描写一个迫害逛症患者的心理活动,把他生活的感受和心理幻觉融合一体,用人物自叙的方式暴露家族制度和礼教的弊端和迫害。

历史上有哪些书法小故事

历史上有关书法的故事很多,这里挑一个关于王献之学习书法的故事。

话说王献之从小聪颖过人,喜欢把笔弄墨。在很小的时候,就经常学着老爸王羲之的样子临摹书艺。

可是还没学几年,他就自认为写得不错了,甚至,他还天真地认为其字可与父亲相比了。

有一天,小王献之趁着父亲大人不在,走进父亲的书房,发现书桌上有一些刚刚练习过的字……小王一时兴起,提笔就写了一个“大”字。

等王羲之回来后,他看到桌子上的“大”字很是惊讶:难道是昨晚喝醉了乱写的?还是近来功夫退步了这么厉害?

思忖间他提笔在“大”下面加上了一点,变成“太”字……这下才发现整体结构比较完整一些。

在一旁的王献之则暗暗窃喜,父亲居然没看出来……随后,他偷偷把字拿到母亲那儿去炫耀。母亲大人看后,果然夸了这个“太”字:我儿呀,你写字进步很大!可是,写来写去,也就只有这点像羲之呀!

这就是注明的“只有一点像羲之”的故事。

王献之听罢,不禁惭愧至极!从此,更加发奋学习,果然成为唯一一个与王羲之相提并论的小王,王羲之与王献之史称“二王”。

(注:图片来源于网络)

小时候,假期作业上总有一些小故事,有一个是讲王献之学习写字的故事——“我儿习字三缸水,唯有一点像羲之”。

王羲之是书法大家,他的儿子王献之从小就立志超过父亲,于是他就问母亲,如何才能超过父亲,他妈妈就指着院子里的18缸水说,你把这18缸水用完,就差不多了,王献之听完就没日没夜的练习,几年之后,在写完三缸水的时候,他把自己的作品给父亲看,王羲之看到“大”字时,感觉写的不好,就补了一点,变成“太”字,然后把作品还给了儿子,王献之不服气,又拿给母亲看,他母亲看完指着太字的那个点说“我儿习字三缸水,唯有一点像羲之”。

王献之终于意识到自己的不足,有潜心练习,最后终于成了与父亲齐名的书法家。

到此,以上就是小编对于笔 历史文化的问题就介绍到这了,希望介绍关于笔 历史文化的3点解答对大家有用。