您好,零古网为您整理一个比较有意思的话题,了解过春节传统文化的习俗的问题,于是小编就整理了4个相关介绍过春节传统文化的习俗的解答,那么我们一起往下看看。

古人过春节有哪些习俗

“年”在上古时称为“载”,夏商时称为“岁”,周开始称“年”直到现在,古人通过年来划分新旧,并在这个日子进行各种庆祝,夏朝时新年节定在1月初1,周朝定在11月初1,秦朝定在10月初1,而到了汉朝重新恢复了夏朝历法,也就是今天的农历,以1月初1为新年节,后世一直沿用至今变成了华夏子孙最重要的节日。

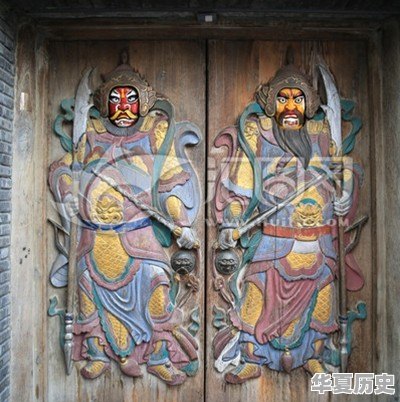

春节贴门神,一般有文臣和武将,文臣有刚正不阿的魏征、包公等,武将有杀伐果断的秦叔宝、尉迟恭,图为成都宽窄巷子的门神。

清朝灭亡后,民国政府为与国际同步,使用西方历法,也就是今天的公历,并把公历的1月1日改为新年节,而中国人自己的农历1月初1改为春节,解放后我们把公历的新年节定名为“元旦”,农历1月初1定名为“春节”。而要说到古时候的春节习俗,最早定型是在西汉,统治者休养生息后,百姓生活达到一定高度,各地区人民同在这一天过春节,主要内容包括++、祭祀、庆祝等。

以前春节,给达官贵人拜年的人太多,主人招待不过来,于是客人就留下贺年帖,意思是自己来过了,图为民国时期的贺年帖。

隋唐以前,中国人的春节庆祝方式偏向于鬼神,比如燃鞭炮、挂桃符、饮屠苏酒、守岁卜岁等,隋唐以后,由于社会开放,民族交融,春节的庆祝方式由敬鬼神变成大众娱乐的节日,比如放鞭炮不是为了驱鬼辟邪,而是喜庆、热闹,元宵节也不是为了祭祀天神,而变成了吃汤圆、赏月、赏花灯的全民娱乐活动。

图为晚清北京,春节人们互相拜年行作揖礼,作揖是中国传统礼节,现在人习惯了西方握手礼,遗忘了咱自己的作揖礼。

到了明清时,春节从娱乐型更加丰富多彩,舞狮、唱戏、说书、高跷、游船、庙会、花市,好不热闹,同时春节增加了礼仪型,人们在新年这一天互相祝贺,有身份的人互相送帖,亲朋好友之间互相叩拜,馈赠礼物,当然春节家人团聚,祭祖,吃饺子,拜年已经成为雷打不动的必备项目了。

图为民国时期南方春节舞龙。

除中国人过春节外,深受汉文化影响的日本、朝鲜、韩国、蒙古、越南等国也过春节,比如春节日本人必吃年糕,互送贺卡,吃团圆饭,守岁,拜年等;越南人也在这一天放鞭炮,年画,春联,庙会,一样都不能少;朝鲜和韩国在这一天都要穿上传统服装祭祀祖先,给长辈拜年,压岁钱,传统美食等;蒙古也过春节,只是他们管这一天叫“白月”,家家互互聚集庆祝,并举行盛大的活动。

进入腊月后,年味越来越浓了,在古代,没有春晚,没有朋友圈,古人是怎么样过新年的呢?王弘力老先生所绘的《古代风俗百图》带我们回味那遥远的年味,回望古人淳朴鲜活的原生态,传承古老智慧的民间习俗。

▲临近新年,卖货郎的生意好得不得了,卖油苕、扫帚、针线、木梳瓜、茄、菜蔬等应有尽有。

▲民间有跳灶王的习俗。乞儿三五人为一队,扮灶公、灶婆,各执竹枝噪于门庭以乞钱。

▲一年辛苦到腊月,家家户户舂米,因为腊月的米坚实,舂时少损耗。

▲腊月二十三或二十四祭灶神。

▲祭灶时,给小儿买饴糖(即胶糖、麦芽糖)以求上天降好事。

▲家家户户买春联贴春联,祝福新的一年。

▲贴门神,新的一年,将军保吉祥。

▲年三十,放爆竹。一声两声百鬼惊,三声四声鬼巢倾。十声连百神道宁,八方上下皆和平。

▲除夕黎明打粪堆,但求万事如愿。

▲儿孙长大又一岁,长辈给压岁钱。

▲宋朝时,以鸡冠花供祖风靡京城。

▲古代拜年不必进府门,送上名片给主人送去祝福。

▲新年前后,迎亲嫁娶较多,姑娘家会在婚礼前展示嫁妆,富裕人家有十抬之数。

▲唐代结婚有男拜女不拜的习俗,谓之新妇不跪。

▲元宵节,走百病摸门钉。多走走去百病。已婚不孕的妇女,摸城门钉,取"添丁"之意,希望来年可生子。

▲正月十五赏花灯,直到现在还保留着这个传统。

▲二月二日,迎富,古人携鼓到郊外游玩,早出晚归。

▲年年春打六九头。立春日,有鞭春牛的习俗。

▲莺花三月,姑娘小姐纷纷踏春放纸鸢(风筝)。

▲荡秋千

▲姑娘们吟诗作对,打闹取笑。

▲集市上,耍猴人在让小猴子表演,小儿笑呵呵。

▲男子的休闲娱乐之一,蹴鞠,即今日的踢足球。

古代的新年,没有手机、没有电脑,一声鞭炮,一颗糖就很满足,那时候,年味正浓。

文章来源:壹号收藏 版权归其所有

古代春节有很多风俗,其中不少一直沿续到今天。

拜年

现在许多单位春节时有团拜,其中这在古代早就有了。有一些历史大事件,还与春节团拜有关。比如陈桥兵变,就是在春节团拜时,突然从边关传来辽人入侵的消息,朝廷就派赵匡胤率兵奔赴边关抗击敌寇。不料赵匡胤刚到陈桥驿,便发动陈桥兵变,杀回京城,篡位夺权了。

宫廷有团拜,民间也有拜年的传统。《梦梁录》中说:“细民男女亦皆鲜衣,往来拜年。”鲜衣就是新衣服,大家都穿着新衣服,一派喜气洋洋,往来拜年。梅尧臣的诗云:“孺人相庆拜,共坐列杯盘。”便是春节拜年之写照。

燃放烟花爆竹

中国是世界上最早发明火药的国家,火药除了用于战争外,也用于烟花爆竹等娱乐活动。从除夕到整个春节期间,到处都可以看到燃放烟花爆竹,给节日增添喜庆的味道。王安石曾写过一首著名的诗《除日》:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠酥;千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。”笔者小的时候,也时常放烟花爆竹,现在许多城市因为安全考虑,禁止燃放,使得春节的过年味少了许多。

贴门对春联

春联是从桃符对联演化而来的。上面提到王安石的诗中有一句“总把新桃换旧符”,说的就是桃符,其实就是驱鬼避邪用的,同时也有喜庆迎祥之意。后来,就有了撰写桃符对联的社会风气,后来主演变为春联。直到现在,贴春联仍然是春节时期最重要的风俗,时下已近春节,商店里,路边的小摊小贩,卖春联者不计其数,笔者昨天也刚买了门联,这个习俗,保存得很好。

祭拜祖先与神灵

在古代,祭祖是春节最重要的事情之一。中国文化里,祖先崇拜是很重要一块内容,特别是春节这样的大节日,便少不得祭祖。以笔者为例,除夕吃团圆之前,都要先祭过世的先祖。除了祭祖之外,还有祭祀神灵,这也是少不了的。以笔者所在的地方为例,土地公、天公这些神灵都是要祭拜的,以求平安。

其他的风俗

古代过春节时,还有许多风俗,有一些现在不流行了。

比如挂千,其实就是一种剪纸,或者图案,或者吉祥语,挂在门上以图吉利。春节正月初一时,还有沐香汤的风俗,就是用五种木料煎汤沐浴,据说这样一洗,可以延年益寿。此外,还有吃素饼,喝屠苏酒等风俗,就不一一说了。

春节的时间和习俗是什么

春节的时间是农历正月初一。

春节期间的习俗极为丰富,有舞狮、飘色、耍龙、游神、押舟、年例、逛庙会、逛花街、烧烟花,也有踩高跷、跑旱船、扭秧歌等等,祭祀神灵、拜祭祖先习俗盛行于南方沿海一带,承袭古时习俗,春节期间多地有举行盛大的祭祝祈年活动,年味浓郁。

春节传统习俗都有哪些寓意

春节的传统习俗包括:

一、福字倒挂,寓意:福从天降。

二、贴春联,寓意:日子可以更红红火火的,为节日增加喜庆气氛。

二、过年时吃年糕,寓意:万事如意年年高。

三、扫尘 寓意:要把一切穷运、晦气统统扫出门。

四、除夕守岁,全家团聚在一起,吃过年夜饭,寓意:辞旧迎新,期待着新的一年吉祥如意。

五、过年时吃鱼,寓意:年年有余。

六、燃放烟花爆竹,寓意:家家户户在爆竹声中除旧迎新。

扩展资料

春节是由岁首祈年祭祀演变而来,上古时代人们于一岁(年)农事结束后在新一岁开端的岁首,举行祭祀活动报祭天地众神、祖先的恩德,祈求丰年。古代的祭仪情形虽渺茫难晓,但还是可以从后世的节仪中寻找到一些古俗遗迹。

春节都有什么有趣的习俗

我们家乡过小年吃面条,吃祭灶糖来纪念腊月二十三日灶王爷!

腊月三十(除夕)守夜(迎新春)至凌晨大年初一。小孩给长辈拜年收取压岁红包!有的家人在一起打麻将玩通霄,有的家人在一起看春晚至通宵!

大年初一,二,三在家过年穿新衣吃大餐和饺子以及糖果等可口食品!没过门的媳妇也接到婆家过年。全家春意融融生机盎然!

街上锣鼓喧天车水马龙,帅哥成阵美女如云!初三还要放鞭炮送年回家!

大年初四不出门(谐音出事)。

初五开始走亲访友礼尚往来。还要吃一顿饺子(名日:包蜈蚣嘴)!大吉大利!

仁府有诗话过年:

中华民族第一节,

鞭炮喧天去避邪。

家人团员阖家欢,

笑遂颜开迎瑞雪!

说说我们这儿新春期间的习俗,比如,一对今年结婚的男女,明年正月初二的那天,男的会到女方的娘家做“新客″,由女方的弟弟或侄儿去接,叫做“接客”反正就是比男辈分小的去接,说是男人最值钱就是做“新客″,每家请吃饭都有十大碗吃,因为吃饭前会放鞭炮(叫上席),吃完饭又会放鞭炮(叫下席),如果女方有哥哥,有伯伯,叔叔都会请吃饭,也会如此。各家请吃完饭后,由叔叔,伯伯送到男方家去叫“送客",这回是比男方辈分大的去送,也可以选择不去,是外地人更加不会去。第二年还是如此,叫做“二年客″,第三年就不用了。

新春佳节,冰雪待融,万物复苏,人们劳碌了一年,是收获的季节,全家团聚,喜气洋洋,打扫庭除,窗明杌净,男人们穿着整齐,妇女们披红挂绿,小孩子盼着得红包穿新衣服,男孩子备鞕炮,女孩子买鲜花,备足鸡鸭鱼肉,准备迎亲送友,贴春联,敬祖先,举家欢庆。

我们这里年三十上坟接回祖先,把宗主家谱挂起来,上香摆供,老人们开始守夜,印象最深的是蒸年榚,年糕中间有一棉签,蒸好之后倒上棉子油,点上,摆在门后,过年之后这些年榚还可以蒸着吃。老人们蒸花榚,是用面和枣子一层一层象征蒸蒸日上之意,又蒸许多小动物,如棘猥等,各有多种寓意,总之图个吉庆!

说二句,在过去过年时,有很多很有趣的习俗。其它都不说了,因为大家都知道,今就单单说说,大年初一不帚地和封刀。从除夕夜开始到大年初一,在老家的习俗,都不帚地,也不倒拉圾,.不然就会把财运官运帚走了。听说在姜子牙点将封神前,奉师傅元始天遵之命扶持周朝,来到人间后,由于自已不会干家务,整日吃吧饭不洗碗,家不是个家,自已很是凄凉,通过友人介绍,有一马氏,介绍给姜子牙做媳妇。谁知马氏也是好吃懒做,有手好闲。还闲姜子没有本事。可以说干啥啥不中,做啥啥亏本,日子也是贫困潦倒。一天,姜子牙摆上掛摊。继续为百姓算掛,人人都说他算掛很准,是神人也。突然有两位,如花似玉的女子闯到摊前说,"要算掛,你如果算准了道还把了,如算不准就要砸你的掛台"。姜子牙顿时意识到,此二女来者不善,是两只千年狐狸精也。姜子牙的下凡任务,就是丞救黎民,除妖拙怪。姜子牙向二美女施法,把妖狐控住,就在此时,姜子牙媳妇马氏来找姜子牙,大闹,说,人家过年了,咱家无粮断炊,你还有心玩姑娘。气不打一处来,对姜子牙就拳大脚踢,二妖狐趁机逃走。姜子牙回家后,妻子马氏还是大闹不止,说要离婚。子牙无耐也只好离婚。此时已是腊月三十,姜子牙已是无心过年,叫马氏折腾的杂乱一地,也无心整理,又去读他的治国大曲去了。就这样,大年初一,姜子牙也没帚地也没动刀,在读书中度过。年初二,邻居听说姜子牙,连年都没过,就送上热腾腾的饭菜,给姜子牙吃。并帮他帚地清理杂乱。后来姜子牙点将封神成名后,姜子牙大年初一不帚地,不用刀(现叫封刀)的丑文被世个传为佳话,而被人效仿至今。马氏听说姜子牙点将封神,自已也来找姜子牙谋取地位,姜子念夫妻一场,又有说不出来自已的苦衷,为了警示后人,不在闲贫爱富,就把马氏封为帚把星。帚把星,每到一处都会给人们带来不幸。浅说年俗,大年初一不帚地,不动刀(封刀),个人观点,不足指正,

过年的有趣的习俗很多,几乎都给今日头条关于过年那些事给搜光了。不过还有一个压轴的,那就是"菜花饭"。

过年是做一年吃两年的。这话是这么个意思,就是大年蒸一罾子白米饭,大初一不做饭,就吃头年的饭。如果大初一吃不完,初二三四……又去走亲访友拜年,剩的饭久了,没冰箱还是会馊。所以要处理掉。正碰上正月的油菜花黄灿灿地开放。妇女们就去田间找最壮实的掐一把回来。此时阳光暖暖的照着,蜜蜂嗡嗡地飞跃在其中,这菜花被采了。说明没原始之春毒了。拿回家里,把剩饭铲出来备用。将就菜花和饭一齐炒。炒香起锅,家人每个一碗。

为什么要这么吃莱花饭?是因为当初医疗水平低。对于春天里的狗咬了人,会有传染危险。于是乡人就相信油菜花饭会避邪会祛毒,这习俗就传了下来。经久不息,传了十数代。后来有了狂犬病疫苗,能治狂犬病,才让这油菜花饭隐于我们的记忆中。

到此,以上就是小编对于过春节传统文化的习俗的问题就介绍到这了,希望介绍关于过春节传统文化的习俗的4点解答对大家有用。