李鸿章的淮军,在面对日本陆军时,为何如此不堪一击

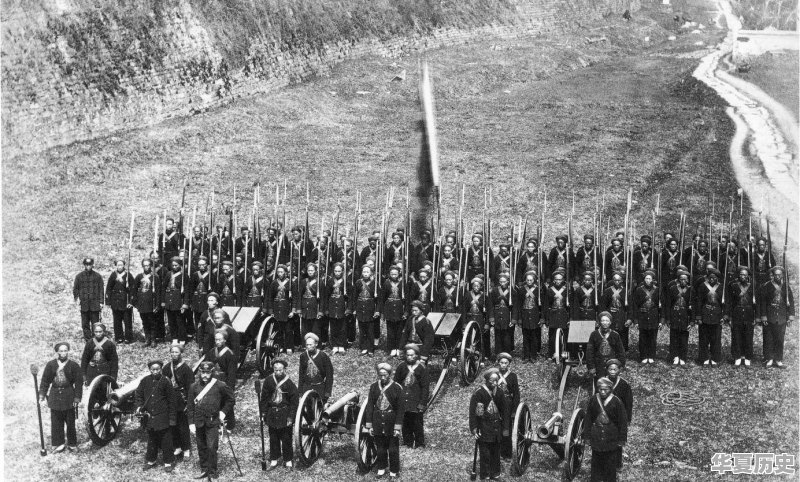

李鸿章的淮军虽然在清军里算是战斗力比较强的部队,但是和日军相比,确实要差着一些。这主要是因为淮军从根本上来说只是装备了西式武器的的旧式军队。

而李鸿章的淮军也是脱胎于湘军,其组织方式基本就是照搬湘军的一套:以营为基本战术单位,营下设哨,哨下设队,每营500人。若干个营为一军,以主将的名字中一个字命名,比如像刘铭传的铭军、吴长庆的庆军、周盛波的盛军、张树声的树军等等。

不过因为淮军和洋人打交道比较早,李鸿章见识到西洋武器的厉害以后就大量购买武装淮军,并按照西法训练部队。所以淮军的战斗力很快就超过了湘军,成为国内战斗力最强的部队之一。

然而淮军和湘军以及其他清军的差距也就是对于西式武器和训练方式的接受程度而已,在根本上并没有太大的区别,因此只是装备了西式武器的封建军队而已,存在很多问题:

首先,淮军并没有建立近代的参谋体系。部队作战还是按照国内对付农民军的方式,缺乏作战计划,不会地图作业。

其次,淮军以营为基本战术单位的组成过于扁平化,临时组成的各军号令不一,根本不适合大规模的战斗。

第三,淮军是募兵制,当兵只是一种职业。这样一没有为国而战的概念,战斗意志薄弱,二缺乏预备役制度,在战斗中损失了士兵以后只能临时招募士兵来补充,结果就导致后期部队战斗力急剧下降。

第四,淮军在武器装备上还是以国内对付农民军的那套经验为主,火炮以轻便易携带的+++火炮为主,相比日军以75毫米火炮为步兵支援火力要弱不少。

在这种情况下,虽然在船桥里等战斗中淮军表现尚可,可以击退日军的进攻,但是最终却不敌日军。

我是萨沙,我来回答。

原因有很多:

第一,淮军并没有和真正的强者交过手。

淮军自建立以来,主要的对手是太平军、捻军。

不谈捻军,太平军充其量也只是强化的民兵而已。

太平军的战斗力,可以在同常胜军的战斗力很好的看出来。

常胜军充其量是洋人指挥的,装备一系列西洋武器,使用零星西洋战法的三四流武装力量。

然而,太平军对于常胜军并没有占上风。

而淮军和太平军的战斗大体是旗鼓相当,这说明淮军同真正的洋人军队,战斗力是有很大差距的。

淮军打赢太平军,以及土匪性质的捻军,没什么值得自豪的,他们根本不是日军的对手。

第二,淮军只是使用西洋武器的旧式军队。

甲午战争中,日军认为淮军士兵根本不懂打仗。

在双方激烈枪战的时候,日军发现很多淮军士兵不寻找掩护物,也不卧倒,而是蹲着甚至站着开枪。

这对于日军来说,简直是不可思议的事情,像是根本没有受过军事训练。

同时,淮军的炮兵也根本不懂炮战。

以往他们只是用来攻击敌人的步兵和堡垒,炮战经验几乎是0。在日军炮兵精确的炮火压制下,火炮射程和威力并不亚于敌人的淮军炮兵,往往一触即溃,丢弃火炮溃逃。

而炮战是现代炮兵的基本功,这都做不好还打什么仗。

第三,淮军士气不高,有着严重雇佣军思想,军纪很差。

日军发现,淮军士兵在战时的伤亡率并不高,由此一次战斗溃败后丢下的尸体很少。

这说明,淮军的战斗意志低下,没有打硬仗的思想。

日本被灌输,打仗是为了帝国的未来,为了日本人民的未来。

而淮军打仗只是雇佣军性质,吃粮当兵,打赢了有赏金而已。

所以,淮军只能打顺风战,打弱敌,不能碰强敌,一碰就散。

一旦发现日军攻势猛烈或者冲锋上来,淮军根本没有坚决抵抗,而是放弃阵地直接逃走。

当时淮军士兵的身材比日本兵要高大一些,手臂较长,在近战肉搏时候是有优势的。

然而,日军基本没有和淮军发生过肉搏战,因为后者总是直接逃走。

同时,淮军的军纪很差,尤其在补给不足和跑路的时候,更是肆无忌惮。

平壤战役时候后,淮军各部向鸭绿江溃逃。期间由于补给断绝,军官先逃走,很多淮军士兵冲入朝鲜村庄抢劫财物,甚至还有强奸现象,引起了朝鲜人的痛恨。

本来,大部分朝鲜农民都支持清军攻打日军,但淮军的恶行扭转了朝鲜人的观念。

其实原因还有很多。比如淮军的枪炮算是比较先进,数量也众多。

但淮军根本没有诸如医疗兵、辎重兵、工兵、通讯兵的概念,而这是西洋军队包括日军必备的军种。

可见,淮军只是拿着新式武器的落后部队,遇到日军自然土崩瓦解。

在中国近代史上,曾国藩的湘军和李鸿章的淮军都是军事史上绕不开的一笔,尤其是淮军,准备精良,接受了洋枪队的全部装备,也接受了洋操的训练,甚至连英语口令都听得娴熟,然而依然打不过列强,被日本人打得落花流水。说起来也是搞笑,这其中一个原因竟然是因为淮军平时训练时竟然不练习瞄准射击,子弹都不知道朝哪里放了。

1960世纪60年,一个英国军官来访问中国。在他的眼里,淮军放松的姿势很有些奇怪,他们朝前放枪,可眼睛却看着另一边。装子弹的时候,姿势更是危险,径直用探条捣火药,自己的身体正对着探条,一旦走了火,那打伤的可是自己。

到义和团运动时,攻打使馆的主力,其实是董福祥的正规军,装备很是不错。但从现存的一些老照片来看,清军士兵大抵手持后膛枪,而且身上横披斜戴。挂满了子弹。可是,据一位当时在使馆的外国记者回忆,当战斗进行期间,天空中弹飞如雨,却很少能伤到人。

再说到张勋复辟,当时段琪瑞马石督师,说要再造共和。讨逆军里有冯玉祥第十六混成旅,曹馄第三师,都是北洋军的劲旅,对手张勋只有5000辫子兵。然而英国记载的回忆录:“那天没有一只飞鸟能够安全越过北京上空,因为所有的枪几乎都是朝天发射的。攻击的目标是张勋的公馆...大队士兵层层排列,用机关枪朝公馆发射了百万发子弹,可一发子弹也没打着城墙。受害者只是两英里以外无辜的过路人。”

最后这位英国记者,还略有深意地向中国政府建议,说他同意一个美国作家的看法,建议中国军队恢复使用弓箭,这样可以少浪费不少钱。

淮军是李鸿章在曾国藩的指挥下,于1862年3月编制而成,也被称为“淮勇”。淮军是为抵制太平天国运动而生的,而后在李鸿章的带领下发光发热,成为一支训练有素的现代化军队,从配置到训练都有了很大的进步,而淮军的创始者也因为淮军的强盛权势不断的坐大,成为一个在朝廷上响当当的人物。

为什么近代化的淮军在日本的陆军面前还是十分脆弱,如此的不堪一击呢,历史漫谈君将在下文为大家详细说明。

第一,军事装备

淮军是李鸿章手里的一个底牌,他在底牌的建设方面下了很大的功夫。截止1894年9月,他已先后委托驻英公使龚照瑷购哈乞开斯快枪7000枝,驻德公使许景澄购毛瑟枪12000枝,连珠快炮8尊,+++毛瑟五音快枪四批共10000枝,子弹1000万颗。

10月,奏报已"先后订购西洋各项快炮五十六尊、各项快枪二万八干三百二十余枝,大小各项枪炮子弹一千五百二十余万颗"。

12月,又奏报委托许景澄代购毛瑟枪10000枝,子弹412万颗,大+++快枪300枝,子弹10万颗;委托杨儒(驻美公使)代购哈乞开斯六响枪3000枝,子弹200万颗;委托龚照瑷代购马梯尼枪10000枝,小快炮若干门,这都是李鸿章大批量购买的武器。

其中小批量高价买的高精尖武器还没有计算在里面。李鸿章所购买的连珠快枪是当时世界上最为先进的,日本当时所用的只是单发步枪。美国学者就曾说过:“清朝的军队是当时世界上排名前五的陆军。”。

在甲午中日战争以前清朝的官员也是洋洋得意,甲午中日战争惨败的原因并不能从军备装备的硬实力来找。

第二,军事制度

淮军虽然完成了军队硬件上的改造,但在军队的软件上还是差人一步。淮军虽然在军队训练的阵法、队列上请了外国教练,进行了一些西化,但在淮军整个的统领指挥下还是没有突破传统的体制。

一般来说,一个淮军将领会统治3—4个营,一个营大约500人左右,淮军的将领基本对自己所管理的这几个营是垂直管理,手下只有几个小队,没有参谋没有军官,这导致在大型作战的时候军队一多救容易乱了阵脚,整个军队像一对无头苍蝇一样乱转悠,有再多的子弹也打不到该打的地方。

日本一直都是一个具有超强学习能力的国家,从它在近代的蜕变上就可以看出,日本在甲午战争上的表现也是如此,它虽然没有全部换成西方军事强国的配置,但它把一些决胜的细节和软件都拿捏的死死的,也确实收获了事半而功倍的效果。

日军拥有一支现代军队所应拥有的所有东西,包括动员、指挥、参谋、后勤、编制、训练、交通这些核心要素,这些要素形成了一个非常严密的指挥系统,使得日本的将士可以拧成一股绳,作战能力也是大幅度的提升。

第三,将帅之才

甲午中日战争中的一个扭转战局的战争——平壤之战,是因为指挥者叶志超的临阵脱逃而溃不成军的,平壤战争以后清军的士气大大衰落。

在甲午中日战争的时候,很多之前优秀的老将领已经去世,老将领饱受了磨难在实战中积累了很多的经验也在战争对燃起了浓浓的爱国之情,所以他们在战场上可以抛头颅洒热血,会倾尽自己的全力去赢得这场事关国运和尊严的战争。

而新上任的青年将领,他们多是富家子弟,在一些紧要关头通常会退缩没有破釜沉舟的勇气和志气,在他们心中自己的生命要大于胜利,安安稳稳的苟且也要大过搏命的光明。

他们在经验和胸襟上都比不上前人,他们会因为自己的个人恩怨而延误战机,错过绝地反击的机会。日本将士就恰恰相反,他们稳准狠,在科学的军事体制上负责的将领都是如虎添翼,他们总能在合适的时机把自己的利益最大化,从而获得最终的胜利。

淮军是清朝末年的一个缩影,不是一个军队的失败,是一个时代的落后。中国从近代以后就开始变法图强,我们学经济学技术,却总是把根本的制度和思想放在最后。淮军和日本陆军差在了觉悟上,当时的清朝也是差在了觉悟上。

(文/历史漫谈君·半青)

到此,以上就是小编对于抗战历史上关于自律的故事的问题就介绍到这了,希望介绍关于抗战历史上关于自律的故事的1点解答对大家有用。