女人嫁了人无家可归伤感句子

“女人嫁了人无家可归,才知道孤独是什么。”

这句话表达了一个女人在婚姻中无依无靠的痛苦和孤独。婚姻原本是两个人相互扶持、共同生活的一种关系,但如果其中一方失去了居所,生活变得无依无靠,这种痛苦感可能会让人感到更加绝望和无助。

这句话也可以被解释为,只有经历过某些困境或痛苦,才会更加深刻地体会到生活中的苦难和无奈,从而更加珍惜自己所拥有的。

古往今来,住简陋的房子的名人有哪些

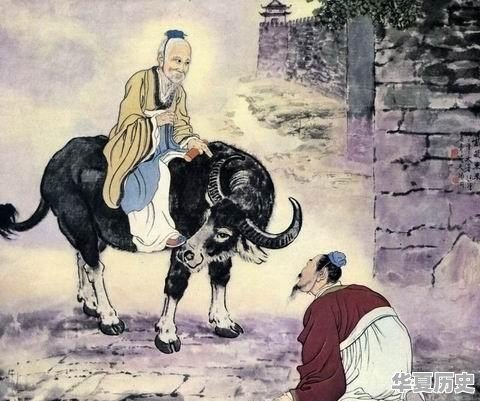

:一、诸葛亮

南阳卧龙岗武侯祠内的诸葛庐名为“南阳诸葛庐”, 是诸葛亮隐居时的草庐,相传诸葛庐曾居住草庐,躬耕南阳。

唐刘禹锡《陋室铭》:“ 南阳诸葛庐,西蜀子云亭。”

明·唐寅《三顾草庐图》:“草庐三顾屈英雄,慷慨南阳起卧龙。”

清·胡曾《咏史诗·南阳》:“世乱英雄百战余,孔明方此乐耕锄。蜀王不自垂三顾,争得先生出旧庐。”注:南阳,亦称宛,三国时期代指宛城。诸葛亮躬耕于南阳即宛城。

二、陶渊明

陶渊明写《五柳先生传》,实际上是一种对自己的实录。他生活的状态,其实就是“性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也”。

三、 杜甫

公元759年冬天,杜甫为避 “安史之乱”,携家带口由陇右 (今甘肃省南部)入蜀辗转来到成都。在友人的帮助下,在成都西郊风景如画的浣花溪畔修建茅屋居住,总算有了一个栖身之所。

不料公元761年(上元二年)八月,大风破屋,大雨又接踵而至。当时安史之乱尚未平息,诗人由自身遭遇联想到战乱以来的万方多难,长夜难眠,感慨万千,写下了《茅屋为秋风所破歌》,留下了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜 ,风雨不动安如山”的千古名句。

四、苏轼

苏轼一生三次被贬,先是黄州,再次惠州,最后一次仅次于满门抄斩的罪过是62岁高龄时被一叶孤舟送去了天涯海角的儋州,然而他仍然把生活过成了诗歌。

苏轼在黄洲的东坡雪堂,公元1082年初春落成。这里原是一片废弃的营地,颓垣蓬蒿,荆棘瓦砾,因苏轼家大口巨,日以困匮,故人马正卿便为他向州里请得了这五十亩荒地,从此苏子躬耕垄亩,并筑舍定居。

堂成之日,适逢大雪纷飞,苏子悦此,在堂壁上绘满雪花,自书“东坡雪堂”为匾,并作《雪堂记》以记之。

五、曹雪芹

曹雪芹的一生历经坎坷,他从一个贵族子弟而沦落为“举家食粥酒常赊”的落魄文人,在晚年经历了失去独子的悲伤后,曹雪芹没过几个月即撒手人寰,正是“平生遭际实堪伤”。

曹雪芹是一个很浪漫的人,又是一个桀骜不驯的人。 他最后的10年住在北京西山一带,生活极为困苦,常常是“举家食粥酒常赊”、“卖画钱来付酒家”,即使这样,他也不向权贵世俗低头。

曹雪芹的朋友敦敏《赠芹圃》诗云:“碧水青山曲径遐,薜萝门巷足烟霞。”其意思是说曹雪芹住在西山的地方虽然清贫简陋,但风景很美。

丈夫已去世,孤独的住在百十平米的房子里,假如是你你会幸福吗

我曾见识了一位丧偶的大姨,她已经80岁了,她是一位文质彬彬的退休教师,她去世的丈夫是城建局长,在她丈夫去世后的几个月里,整日以泪洗面,悔愧和自责让她不能自拨。在丈夫离去的日子,她想的全是丈夫对她的好处,当她流着泪水说到她曾责备丈夫吃饭巴叽嘴,回家不洗脚的事情就自责后悔。她的两个儿子儿媳妇都非常孝顺,轮流搬回家住开导老母亲。我也曾和大姨聊了几次,劝慰她:逝者安息,已升天国享福去了,生者空思念悲伤,自伤身体,一定要节哀顺便,保重好身体。很长时间大姨才从这种悲伤中走出来,脸上有了笑容。生老病死是谁也逃脱不了的自然法则,逝者已逝,生者还要调整好心态,走完余下的路。幸福与否,就是一个心态问题,看开了,就放下了,顺其自然就好。

到此,以上就是小编对于历史上失去住所人的故事的问题就介绍到这了,希望介绍关于历史上失去住所人的故事的3点解答对大家有用。