观音桥历史典故

清朝康熙末年,在江北区境中部,现观音桥一带,修有一座庙宇,名观音庙。庙附近又修两座石板桥,根据观音庙的“观音”两字,及石板桥的“桥”字,故得名观音桥。20世纪70年代以来,因市政建设,毁桥拆庙,但其地名仍沿用至今。

观音桥泛指建新东路、建新南路、建新西路、建新北路交汇处附近一带,原为乡村小集市,仅一小街与少数居民。1966年,嘉陵江大桥建成后,观音桥发展成繁华地区,为区内商业、贸易中心。

一些在观音桥生长至今的老人告知了观音桥以前的详细地形。现在的阳光城到海洋公园一带,是一条小河沟,而洋河体育场是一个水库。在阳光城附近,修有一座石板桥,桥边,则供着一座土地菩萨。

明末清初30年战乱,四川被祸最惨,人民遭到了一次次的战乱和屠戮。四川人口锐减,大片土地荒无人烟。据《巴县志.户口》载:“乾隆二十三年,(1758年)编审,人丁一万五千六百三十八,合之盛世,滋生户口八百九十八,丁数亦不及二万也。

于是康熙发动全国十几个省掀起了一股大规模的移民潮。观音桥这一带当时属巴县,也是路断人稀,行走十数里也不见人户,田土野草丛生,一片荒芜。

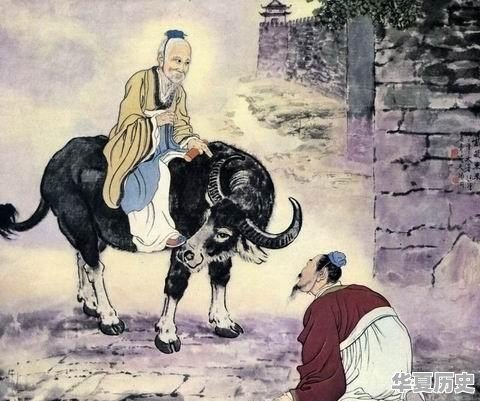

一群关姓移民走到了这个地方。这里有一条小溪流入嘉陵江,小溪两边。田土荒芜,长满野草,但依然看得见条条田坎。于是决定就在这里落脚,修房、烧荒、复耕。小溪上没有桥,以前应该是有桥的。他们在小溪上用树木搭了一座桥,到小溪对岸,一是方便开荒,二是方便打鱼。在小溪这边的石壁上,有一座庙,没有完工,根据没有雕完的莲座和神像的雏形来看应该是观音像,于是他们决定继续雕完。他们利用农闲时间把观音像雕成,关姓人家给观音菩萨挂了红,烧了香,求观音菩萨保佑。逐渐,移民渐渐多了起来。因为靠近江边,一下雨小溪就涨水,经常把树木搭的小桥冲走。为了一劳永逸,移民们齐心合力开塘口、打石料,修了一座三丈长一丈宽的石拱桥。

移民以圈地插占为业,也就是说,只要是无主之地,你只要在周围打几根木桩,到官府报告一声,办一纸契书,这片地就算是你的了。写田地契书,总得有个地名才好确认,因为这地方有观音庙,还修了一座石拱桥,没有名字,再加上他们姓关,干脆就取个桥名来当地名,于是就把那地方叫观音桥

“江南”文化和“江北”文化,风俗的差异有多大

我是南方人 在北方开过几年店 最突出的应该就是饮食文化 :南方以米饭为主 北方以面食为主 性格差异:南方人大多心思细腻 北方人大多干脆豪爽 一个君子动口不动手 一个君子动手不动口 很奇妙!南方人心理活动很多 比如拌个嘴能记恨一年 北方人快刀斩乱麻 吵着吵着就干起来 有仇今天就解决了 呆的这几年我感觉北方人很好相处 热情 路边卖蔬菜的大爷就跟电视剧里赵本山他们那些乡村剧很像 幽默 、有才 说的和唱的一样 哈哈 不买菜我都去和他聊几句 很有意思!我们南方人就含蓄很多 不太熟的人几乎没什么交集

饮食上南方喜欢米饭,北方喜欢面食,南方烧菜偏甜,与北方恰是相反。穿着方面,北方色深鲜艳,南方颜素浅淡。性格脾气,南方人细腻,北方人爽朗。除了语音不同外,气质上分得出南北面,风俗习惯虽然有差异,基本上也没有多大区别。尤其是现代网络社会,人与人信息传递快,距离也跟着缩短拉近。

到此,以上就是小编对于江北历史文化的问题就介绍到这了,希望介绍关于江北历史文化的2点解答对大家有用。