三国人物特点特长

三国人物特点是天生长了一副好欺负的脸,就算被很过分地对待也不敢炸毛,他们特别担心自己得罪人,希望大家都能好好的,所以大家有事没事也总会占他的便宜,然而他们其实是很厉害的,因为他们在处理自己的个人生活方面十分明智,可以轻而易举地得到自己的小幸福。

三国时代真的存在么?究竟是怎样的

谢谢邀请。

三国时代,

是的的确确,

真的存在于历史长河中的。

要证明历史上是不是曾经真有这么回事。

一般用几种方法来。

挖到古墓,比如碑,这是文物证明。

历史资料留存,这是文字证明。

书画玉金等艺术品,尤其书画。

科学技术的发展变化、比如棉花种植就是南宋,葡萄是汉,诸如此类。

这些三国样样都有的,

所以是真存在。

另外一点,仅仅来自单方面的证据,

往往会受到质疑。

比如我国的夏朝,就是因为孤证不立。

一直不为世界史学界认可。

感谢邀请。

历史上,三国时代的确是真实存在的,是上承东汉下启西晋的一段历史时期。

这一段时间被称为三国时期,是因为当时天下由“魏、蜀(汉)、吴”三个势力所建立。

三国时期开始的时间当今学者各有不同见解,一般分成狭义及广义。

狭义是220年曹丕逼东汉汉献帝禅让,建国曹魏,是东汉灭亡开始。

广义一般认为由184年东汉黄巾之乱开始。因为这源自汉灵帝为解决黄巾之乱而成立州牧制度,该制度导致地方割据,天下分裂。

三国兴亡

220年,曹丕称帝国号魏,都洛阳,建元黄初。并于263年出兵灭汉,两年后,即265年,司马炎以接受禅让为名,代魏为晋。历五帝,共四十六年。

221年,刘备称帝于成都,国号汉,建元章武。世称蜀,又称蜀汉。263年,魏灭蜀之战开始,年冬灭汉。历二帝,共四十三年。

229年,孙权称帝,迁都建业,改元黄龙。建立吴国,亦称孙吴。280年,西晋攻下建业,孙皓降,吴亡。历四帝,共五十二年。

“纷纷世事无穷尽,天数茫茫不可逃。”

265年,魏司马昭病死,其子司马炎废魏元帝自立,建国号为“晋”,史称西晋。三国时代正式结束,中国历史正式进入了晋朝时代。280年,西晋灭东吴,统一中国,三国时期彻底结束。

历史记载

我们如今对三国时期的了解,大多来自四大名著中的《三国演义》。《三国演义》是明代罗贯中以三国历史为蓝本,编撰的历史小说。内中人物,故事,情节虽大多为虚构,但历史发展主线却是真实的。

由于《三国演义》成书于明代,是提倡正统思想与地位的合法性的时代。作者罗贯中也深受这一思想影响,在写作过程中,以蜀国为汉代正统。

在作者和历朝统治者眼里,刘备、诸葛亮所领导的“蜀汉政权”是皇权正统,代表东汉政权的延续。因此,《三国演义》的故事有着强烈的“尊刘贬曹”倾向。

而另一本常被看作是三国正史的,是晋代陈寿所作《三国志》。后经裴松之注引,确实颇有参考价值。

但陈寿是晋臣,晋是承魏而有的天下。所以,《三国志》亦受到当时的政治影响,尊曹魏为正统。在《魏书》中为曹操写了本纪,而《蜀书》和《吴书》则只有传,没有纪。为刘备作《先主传》,为孙权作《吴主传》。

陈寿虽然名义上尊魏为正统,实际上却是以魏、蜀、吴三国各自成书,如实地记录了三国鼎立的局势,表明了它们各自为政,互不统属,地位是相同的。

后又经裴松之为其作注,广采博引,故将《三国志》与《三国志注》综合来看,已基本可以完整的还原三国时期的史实轶事。而相关的传说与神话内容补充则可以通过《三国演义》来丰富细节。

三方割据

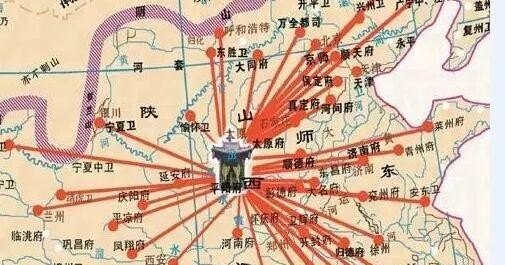

黄巾起义被镇压后,东汉王朝的大权先后董卓,李傕、郭汜等乱党控制。而地方州郡长官在反董卓战争及后来的相互攻伐中逐渐壮大实力,形成了多个地方军阀割据,纷争不断。曹操凭借“挟天子以令诸侯”的政治优势,多方征讨,占据了北方中原大部分州郡。赤壁之战后,曹操被孙刘联军击败,奠定了三国鼎立的雏型。曹魏的疆域在曹操时即大幅发展,曹丕称帝建国后定型,约占有整个华北地区,在立国后有87郡及十二州。

东吴的疆域拥有大部分的扬州,在赤壁之战后陆续获得荆州西部、交州,并在击败关羽后获得整个荆州南部,共据有32郡及三州。

蜀汉的势力一度涵盖荆州、益州及汉中,但其变动较大。荆州被东吴夺取后,刘备出兵与吴军相持于夷陵,猇亭一战,被吴将陆逊击败,致使蜀汉实力大损,成为三国中最弱小的一国。后诸葛亮又向南平定南中后获得云南一带疆域,至此渐渐稳定。后共有22郡,仅益州一州。

而三方割据的形势对人口和经济发展也产生了巨大的影响。自黄巾之乱后,各地连年发生天灾饥荒。且其后的三国时期战争频繁,以致大量人口流离失所,经济衰退,大量农地荒废,人口数量骤减。而三国鼎立局势渐渐形成后,百姓还常常因统治者或战争而被迫迁移。

结语

因此,历史上的三国时期的确存在。虽然说乱世出英雄,动荡的三国时期也确实涌现了无数英雄豪杰。但毕竟“一将功成万骨枯”,三国的战乱纷争带来的经济上和发展上的衰退也是难以弥补的。即使魏蜀吴三国纷纷在其统治境内推行屯田、兴修水利、招徕流民等措施以恢复社会经济,但其恢复的人口数量却都不足东汉人口巅峰数值的一半。故三国时期是群雄并起的时期,亦是战火纷飞,“ 废池乔木,犹厌言兵”的动荡时期。三国确实是真正存在的。

首先,中国正史系统中的断代史《三国志》就是记载三国历史的。而且《三国志》属于“前四史”,在中国史学著作中地位很高。前四史包括西汉史学家司马迁的《史记》、东汉班固的《汉书》、南朝范晔的《后汉书》以及西晋陈寿的《三国志》。

《三国志》是西晋文人写的,目的之一是为晋争夺正统地位,为曹操写了本纪,刘备、孙权就只有传。这个目的也确实达到了,以后人们讲中国历史时习惯说“魏晋南北朝”三国变成了一国,即“魏”。但是《三国志》不但有《魏书》,还有《吴书》《蜀书》,刘备孙权没有“本纪”也有《先主传》《吴主传》的。所以不能因为陈寿没有刘备、孙权写本纪就忽略他们建国称帝的历史事实。

宋朝著名历史学家司马光著《资治通鉴》虽然只有《魏记》,但全文录入了《出师表》并在文前说“三月,蜀丞相亮率诸军北驻汉中,使长史张裔、参军蒋琬统留府事。临发,上疏曰”称诸葛亮为蜀丞相就是对蜀国的承认。也就是承认了三国的存在。司马光的《资治通鉴》是封建统治写作为治理国家的参考书,可信度权威性都是不可质疑的。

以上是史书的记载,下面介绍历史事件:

公元196年,曹操挟持汉献帝到许昌,“挟天子以令诸侯”。

198年,曹操杀吕布。

199年,袁术被曹操刘备合力攻打,打败,吐血而死。

200年,官渡之战,曹操击败袁绍,统一北方。

208年,赤壁之战,孙刘联军击败曹操,奠定三国鼎立的基础。

211年,潼关之战,曹操进军关中平定叛变的马超与韩遂势力。

214年,益州之战结束,刘备击败益州牧刘璋,夺得益州。

218年,汉中之战,刘备攻取曹操占领的汉中。

219年,樊城之战,刘备将领关羽自荆州率军围困曹操占领的樊城,孙权将领吕蒙率部乘机袭取荆州,关羽被逼撤围南归,走麦城,被孙权杀害。

220年,曹操去世,曹丕称帝改国号“魏”。

221年,刘备称帝国号“汉”。刘备伐吴。张飞遇害。

222年 孙权称吴王。彝陵之战,陆逊火烧连营,大败刘备。

223年, 刘备死于白帝城,刘禅继帝位。

226年, 曹丕病亡,曹睿继位。

229年 , 孙权称帝。

234年,诸葛亮病逝于五丈原。

239年,曹睿亡,曹芳继位。

248年,司马懿被封为丞相。

249年,司马懿杀曹爽一伙,实际掌握魏政权。

251年, 司马懿亡。

252年,司马懿长子司马师为大将军。孙权亡,孙亮继位。

254年,司马师废曹芳,曹髦继位。

260年,曹髦被杀,曹奂继位。

263年 ,司马昭三路伐蜀,蜀亡。

264年,司马昭称晋王。孙休亡,孙皓继位。

265年,司马昭亡,其子司马炎继任晋王,废曹奂为陈留王,自称晋武帝,建立西晋,魏亡。

280年,西晋消灭吴国,吴帝孙皓投降,吴亡。

至此,西晋统一中国。

历史事实具在,三国不可否定。

那为什么有人认为三国不存在呢?主要是因为《三国演义》太假了。我们前面说了,《三国志》把曹魏作为正统,刘备、孙权是叛贼,而《三国演义》却反其道而行之,以刘备为正统,曹操就成了奸贼,顺带着吴国不正统了,站队正确时还好,屁股坐错了,就也成了恶势力了。站在这种立场上写书就出现了跟多明显的错误,让人一看就知道是假的,所以三国时代是不是存在就令人怀疑了。

《三国演义》以下几个大错误让人产生怀疑。

一,对曹操的污蔑。在《三国演义》中,曹操是以奸雄的面貌出现在我们的面前,“挟天子以令诸侯”是其奸雄的最大证据。然而,纵观曹操这一生,对比同时代的英雄,可以说曹操在中国历史上的贡献无可替代,曹操开始的屯田制虽然是为了自己称霸天下,但客观上挽救了无数百姓的生命。而且他统一北方,结束了北方政权林立的局面。他还开拓西域,并且大力发展生产,让曹魏成为三国最强大的政权。尤其他是一生为臣,并未取代汉献帝,说曹操有野心,恐怕还缺乏证据。曹操还是一代骚人,他的诗歌推动中国文学向前发展。曹操的文韬伟略,在当时的三国,似乎无人可比,智勇双全,当不在诸葛亮之下。

2,歪曲孙权的形象。三国时期最著名的三大战役,官渡之战、赤壁之战、夷陵之战,其中赤壁之战与夷陵之战都是在孙权领导下进行的,而且两战最终都是孙权取得彻底的胜利。无论是曹操还是刘备,都不得不接受失败的结局。正是这两个战役决定了三国鼎立的走向。曹操不得不感慨“生子当如孙仲谋”。可以说,孙权在与曹操和刘备的对抗中,是唯一都取得胜利的英雄。但在《三国演义》中,孙权却是一个昏庸无能的影响。《三国演义》竭力描黑孙权,但最终无法改变刘备最终被孙权所败的历史,而且刘备最终就因此而气死在白帝城,蜀汉政权从此不得不依附于东吴而存在。

3,关于周瑜与诸葛亮的描写。《三国演义》中,周瑜是五诸葛亮作为对比项出现的,诸葛亮是忠诚与智慧的象征。而周瑜是心胸狭窄的小人,最终被诸葛亮气死了。其实,真实的周瑜,不但帅气,而且度量很大,相比诸葛亮,其度量不知要大多少倍,而且其文韬伟略,在三国之中似乎少有,为东吴作出的贡献应该首推第一,是孙权时代的第一位大都督,孙策死后,尽心辅佐孙权,最终除掉东吴心腹大患黄祖,保证了孙权的地位。然后在赤壁之战中,率三万人马大败曹操率领的几十万大军,曹操手下所谓传奇的谋臣武将,在周瑜面前那是集体失声。而且在实际发生的历史上,赤壁之战的胜利根本与诸葛亮无关。是周瑜一举奠定三国鼎立之基础,开启了三国序幕。接着与曹仁战南郡,最终获得南郡。而且为孙权发现并培养了鲁肃、吕蒙和陆逊等人才,而这三人都是东吴最顶尖人才,成为东吴存在的脊梁。如果不是英年早逝,蜀汉政权最终存在与否值得怀疑,因为在周瑜的天下大计中只有二分天下之谋略,似乎比诸葛亮的三分天下更进一步。

《三国演义》贬周瑜,拔高诸葛亮就是为了拥护刘备为正统。结果把诸葛亮写的“智而近妖”。这两个角色都不可信了。

还有关于司马懿、鲁肃、陆逊的描写都是胡说八道,信口开河。人物形象的虚假就造成了人们对三国历史的怀疑。

我们生活在二十一世纪的人,应该能区别历史与文学了,不会因为一本演义而怀疑一段历史。

到此,以上就是小编对于中国历史上的三国特征是的问题就介绍到这了,希望介绍关于中国历史上的三国特征是的2点解答对大家有用。