匈奴人是否也说古汉语,为什么

匈奴人是欧亚北方的游牧民族。唐朝以前不固定态在草原上牧业为生,说明气候水草丰盛气候温馨,安居。时令的变换,气候影响了多个部落云聚。南下东移和农耕时代文明的华夏打成交易。九州鼎立,周天子四海制理,本来多部落的游民多个语系,大汉丝路添进了汉字史记。战乱的匈奴分崩离稀,安邦的部落文明有字体。千秋一过,草原上的石像生,向南传递着那个时代的信息一曲《我到草原来》旅游寻找千古奇葩!

匈奴人从母姓。匈奴刘氏,就是汉朝历代合亲公主的后人,当然会说母语。《史记·匈奴列传》记载,匈奴实是夏朝后代。《山海经》则载,匈奴与夏人同祖,皆出于黄帝。商灭夏,夏人逃至大漠,发展为匈奴。

匈奴人虽然不存在了,但是他们留下一首《匈奴歌》,歌词里有:失我焉支山,令我妇女无颜色。失我祁连山,使我六畜不蕃息。这首歌几千年下来大家都不会觉得晦涩难懂,可见匈奴人和汉人交流没有语言障碍。张骞出使西域的时候,身边就只带着甘父一个匈奴人,就说明很多问题了。

匈奴人肯定会说古汉语,这是毫无疑问的。他们从战国时期就开始和我们打交道了,不会说两句汉语是不可能的。

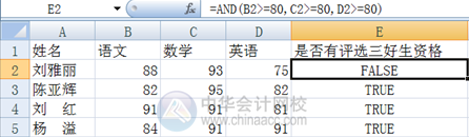

首先,匈奴人有自己的语言,但是没有文字,而他们的语言被零碎的记载于汉籍史料当中,比如单于、撑犁、孤涂、阏氏、头曼、屠耆就是匈奴语中的词语,只不过是我们拿汉字转写的。

据学者研究,其中单于的意思是酋长,撑犁的意思是天,孤涂的意思是儿子,阏氏的意思是妻子,头曼的意思是数量词“万”、屠耆的意思是贤能。可见我们汉人当时都会说简单的匈奴语,而匈奴人说几句古汉语也是很正常的。

其次,匈奴人曾多次劫掠北方,俘虏了许多汉人,并让汉人为他们种地,还有一些汉人投降匈奴,比如李广的孙子李陵、太监中行说和贰师将军李广利。匈奴人要管理这些汉人肯定要掌握一些汉语,不然没法交流。

第三,双方的官方文书都是用汉语写成的,可见在匈奴高层肯定有精通汉语的人存在,或许掌握汉语也是匈奴贵族的一项必修课。而东汉时期,匈奴南北分裂,南匈奴归附汉朝,并一同对抗北匈奴,可见双方高层之间交流是没有任何问题的,随着汉匈关系的密切,匈奴汉化程度明显加深,最明显的例子就是匈奴人开始起汉名了,诸如刘豹、刘渊、刘聪等。

第四,到了东汉末期,曹操内迁三十万南匈奴进入山西地区,扣押呼厨泉单于在邺城当人质,委任匈奴左贤王刘豹管理部众,使他们“形同编户”。而刘豹的儿子刘渊则打小在北方游学,后来在洛阳当人质,接受系统的中原教育,熟读汉籍经典,其汉学造诣受到魏晋世人的一致称赞。在这个时候匈奴人的汉化程度已经很高了,而他们本来的语言似乎已经被遗忘了,唯独留存的只是一些生活习惯。

第五,在五胡十六国时期,匈奴人赫连勃勃建立了夏政权。在北魏时期,匈奴人破六韩拔陵领导了六镇起义,他们的姓名又开始匈奴化起来。而破六韩拔陵死后,中国的史籍上就再也没有匈奴人的记载了。

第六,北匈奴被打跑以后一路向西,在和中亚民主融合后在西方史料中以“匈人”的名义出现,上帝之鞭阿提拉至今让欧洲人胆颤。阿提拉死后,匈人帝国瓦解,他们散居在了现在的匈牙利地区,而匈牙利的意思就是“匈人居住的土地”。

如今的匈牙利人还保留着祖先们来自东方的传统,比如名字姓在前,名在后,这个习惯和我们一样的,和欧洲人相反。甚至还会吹和唢呐非常相似的乐器。

2001年时在深圳书城看过一位学者写的书,专门研究匃奴话与蒙古语的传承关系。他用大量《史记》中匈奴语单词转音、变音和衍生词义进行研究分析。我虽不全会蒙语,但蒙语中常用词我还是知道一点的。因为我姥姥是纯蒙古人我三姨父也是纯老蒙古,跟他们学了点。

现在让我复述我复述不出来原书的具体意思,但是我觉得那位学者讲的有道理,匈奴语是蒙古语前身最起码有起源关系,也就是说在古代这个匈奴语言是草原部落比较日常的用语,而且草原各个部落代代相传和发展。

它绝不是华夏古汉语。