寒食与哪个传统节日有关?

寒食节,中国传统节日,在夏历冬至后105日,清明节前一二日。是日初为节时,禁烟火,只吃冷食。并在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、牵勾、斗鸡等风俗,寒食节前后绵延两千余年,曾被称为中国民间第一大祭日。寒食节是汉族传统节日中唯一以饮食习俗来命名的节日

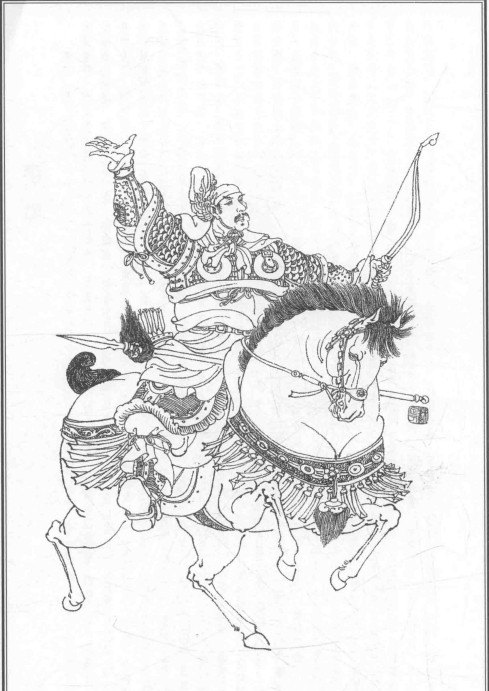

寒食节起源,据史籍记载:春秋时期,晋国公子重耳为躲避祸乱而流亡他国长达十九年,大臣介子推始终追随左右、不离不弃;甚至“割股啖君”。重耳励精图治,成为一代名君“晋文公”。但介子推不求利禄,与母亲归隐绵山,晋文公为了迫其出山相见而下令放火烧山,介子推坚决不出山,最终被火焚而死。晋文公感念忠臣之志,将其葬于绵山,修祠立庙,并下令在介子推死难之日禁火寒食,以寄哀思,这就是“寒食节”。

清初汤若望历法改革以前,清明节定在寒食节两日之后;汤氏改革后,寒食节定在清明节之前一日。现代二十四节气的定法沿袭汤氏,因此寒食节就在清明节前一日。

从春秋时期至今,寒食节已有2600多年的历史,故事发生地中国山西将寒食节定为清明前一天,这一天吃冷食、祭祀、踏青等习俗也一直流传下来并为全国所接受。伴随着岁月的流逝,寒食节静静地融入了清明节,寒食所代表的人们对忠诚、廉洁、政治清明的赞许,是千年如一的。

先清明还是先寒食?

原来寒食节在清明节的前一天,现在基本合二为一了。我国传统的清明节大约始于周代,已有二千五百多年的历史。清明最开始是一个很重要的节气,清明一到,气温升高,正是春耕春种的大好时节,故有“清明前后,种瓜种豆”。“植树造林,莫过清明”的农谚。

后来,由于清明与寒食的日子接近,而寒食是民间禁火扫墓的日子,渐渐的,寒食与清明就合二为一了,而寒食既成为清明的别称,也变成为清明时节的一个习俗,清明之日不动烟火,只吃凉的食品。清明节的来历还与寒食节的传说有关。

先寒食节,然后才是清明节。清明节通常是一年的回月四号或五号,而寒食节是清明节的前一天。寒食节是为纪念介子推而设定的。介子推帮重耳坐上君主的位置后,想归隐,于是背着老母一路向北,而重耳派兵在后追赶,介子推便背着母亲藏身于绵山之中,为逼他出来,士兵放火烧了绵山,大火着了几天几夜,熄灭后在山脚下找到了至死都背着母亲的介子推,为此重耳伤心不已,从此把清明前一天设为寒食节,在这一天要求天下人都不能生火,也正是因为这一点才称为寒食节。

寒食节和清明节是中国传统的两个节日,寒食节在清明节前一天。传统上,在寒食节这天人们会禁火、禁荤腥,而在清明节这天则会祭祀祖先、扫墓,表示对逝去的亲人的哀思和缅怀。在中国传统节令中,清明节是非常重要的节日,代表着对先祖的敬意和感恩,也是中华民族优秀传统文化的一部分。

一月三回寒食会什么意思?

通常来讲“寒食节”的“寒食”指任何不经加热的食物,因为寒食节传统不可以开火。但是在我国某些地区,比如浙江和福建,“寒食”也指一种具体的食物,这种食物以糯米粉为皮,包入青色和白色馅料,所以又叫“清明馃”。

寒食节来历于“子推绵山焚身”的故事。

寒食节的源头,应为远古时期人类对火的崇拜。相沿成俗,便形成了后来的禁火节。

禁火节后来又转化为寒食节,用以纪念春秋时期晋国的名臣义士介子推。

寒食节原发地是山西介休绵山,距今已有2640年的历史,寒食节习俗,有上坟、郊游、斗鸡子、荡秋千、打毯、牵钩(拔河)等。

其中上坟之俗,是很古老的中国过往的春祭都在寒食节,直到后来改为在清明节。但韩国方面,仍然保留在寒食节进行春祭的传统。

寒食节是山西民间春季一个重要节日,山西介休绵山被誉为“中国寒食清明文化之乡”,每年举行隆重的寒食清明祭祀(介子推)仪式活动。

到此,以上就是小编对于习俗故事寒食与清明的问题就介绍到这了,希望介绍关于习俗故事寒食与清明的3点解答对大家有用。