我国历史上春节的由来以及演变是怎样的?

春节,通俗说就是过年,是我国最重大的传统节日,时间是我国农历正月初一,在这天,合家团聚,一起辞旧迎新,迎接新年。

春节这个日子,是由上古时代岁首祈年祭祀演变而来,在上古时期,人们在一年农事结束之后,在新一年开端的岁首,举行祭祀活动祭祀天地众神、祖先,以祈求丰年。

而春节在古代的称呼也不尽相同,现如今我们把农历正月初一称为“春节”,而在先秦时期,这天叫做“上日”、“元日”、“改岁”、“献岁”等名称;两汉时期,又被叫为“三朝”、“岁旦”、“正旦”;魏晋南北朝时称为“元辰”、“元日”、“元首”、 “岁朝”等;到了唐宋元明,则称为“元旦”、“岁日”、“新正”、“新元”等;到了清代,一直叫“元旦”或“元日”。直至1949年9月,在中国人民政治协商会议第一届全体会议上,决定采用“公元纪年法”,将公历1月1日称为“元旦”,农历正月初一称“春节”。

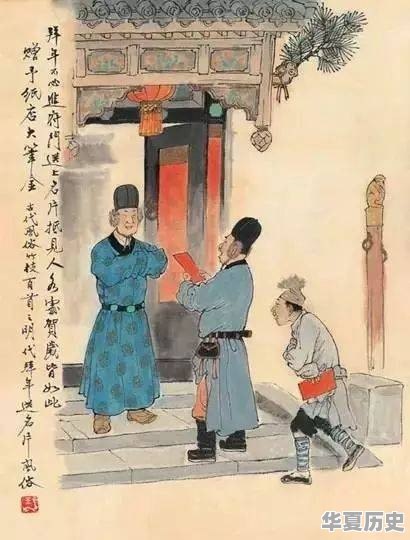

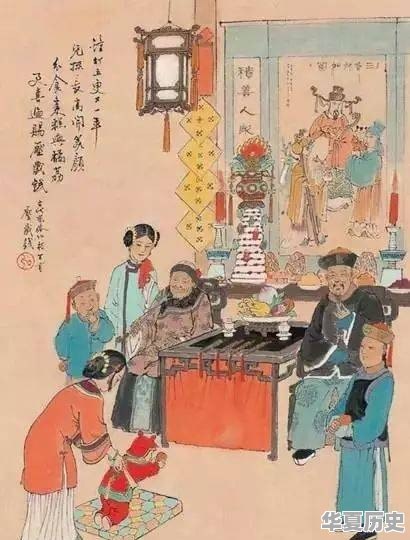

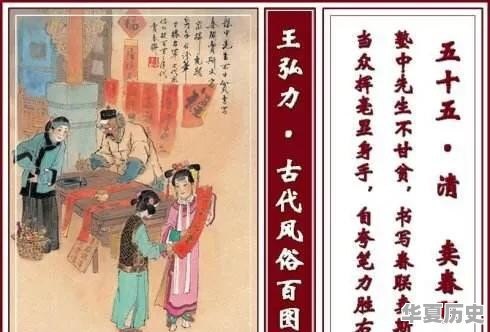

而春节这天,习俗也是逐渐演变丰富的,在早期时,大多都是举行祭祀活动,祭祀神灵和祖先,以祈福;到了魏晋时期,已形成了除夕守岁的习俗,就是在除夕夜时,晚上不睡觉,直到天明;到了唐代时,人们除登门拜年,还发明一种“拜年帖”,用以拜会亲朋好友,联络感情。

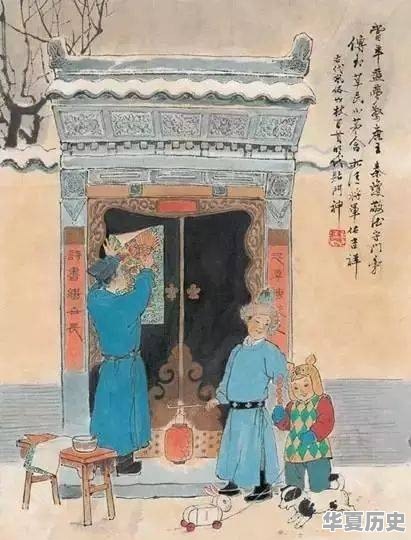

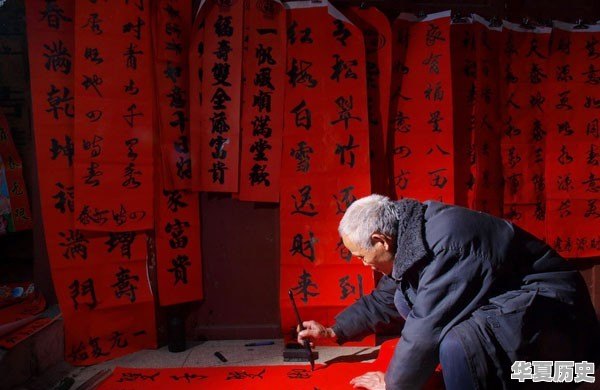

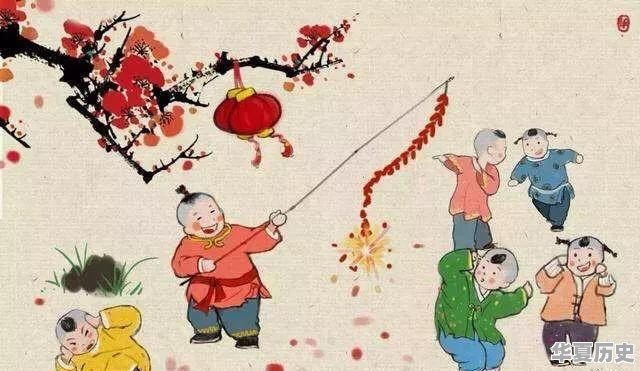

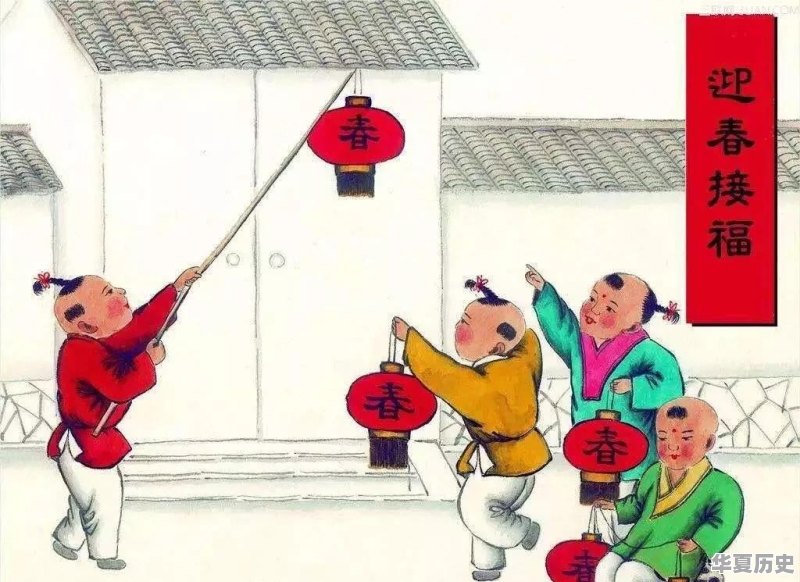

宋代时,民间开始贴春联,并用纸筒和麻茎裹火药编成串做成“编炮”,也就是鞭炮,开始了在除夕自己春节时放爆竹;明清两代时,春节习俗的发展已经十分丰富了,接灶神、贴门神、除夕守岁、十五赏灯会等习俗都已经十分盛行。

而到了今天,我们的春节,自古传下来的习俗依然在被继承,祭灶神,贴春联,守岁,放鞭炮等等,而且不仅如此,现在还有春晚这个联欢晚会;通讯的发展,也使得我们可以通过手机发信息去祝福新年等等。

今儿呢,也已经是腊月二十二了,距离过年还有八天,大家都回家了吗?

过年习俗都是从哪来的?背后有什么故事吗?

春节是中华民族最热闹、最隆重的传统节日。除夕之夜,爆竹声声,一家人其乐融融围坐一桌吃年夜饭。除了年夜饭,过年还有很多习俗,那你知道,这些习俗都是从何而来吗?

传统意义上的过年,是指从腊月二十三,一直到正月十五,在这期间也有很多特别的习俗。

在我国大多数地区,腊月二十三是要祭灶神的。据说这一天,灶神要上天汇报工作,而人们祭灶神,就是为了让他能在玉皇大帝面前说好话,保佑一家人的平安。

腊月二十四到腊月二十九,被称为“迎春日”。老百姓开始正式迎接新年,每家每户都打扫得干干净净,还会置办各种年货,准备过年的食材。

但准备食材也是有讲究的,一般是腊月二十六杀猪,被称为割年肉,然后腊月二十七宰杀家禽,腊月二十八做年糕蒸馍馍。

到了除夕夜,人们会贴门联、贴门神、放鞭炮,为得是驱除“年兽”。

相传上古时期有一种叫“年”的野兽,平时深居在海底,但每年除夕,就会出来伤害老百姓。后来人们发现,年兽害怕红色和鞭炮声,于是这天会贴红对联、放鞭炮,来驱走年兽。

除了“年兽”,还有一种叫“祟”的小鬼,喜欢在除夕这天跑去摸熟睡小孩的头,让小孩吓哭、生大病,于是大人就把铜钱放在枕头下,祟跑来接近小孩,就会被铜钱发出的光吓跑,这些铜钱被称为“压祟钱”,演变的现在,就成了“压岁钱”。

过了除夕,就到了大年初一了,人们会去亲朋好友家拜年。这个习俗早在汉代就已经盛行,是人们表达新年祝愿的一种方式。

除此之外,在北方很多地区,到了正月初二,需要祭财神。而祭品要用传统的“五大供”,也就是鸡、鸭、猪、羊、鲤鱼,为的是祈求新的一年能发大财。

等到了初六,就是“送神”的日子了,这天被称为马日,一些店铺也会在这天复业。

除了这些传统的过年习俗,随着经济发展,还出现了一些新年俗。

每年除夕夜除了吃年夜饭,人们还会习惯性的打开电视看春晚。数据显示,2018年,春晚的观看人数高达11.31亿,春晚已经成为老百姓离不开的过年标配。

另外过年期间,也有很多人倾向于外出旅游,2018年春节期间,全国共接待游客3.86亿人次,消费金额更是高达4750亿元,这也让春节成为了旅游旺季。

除此之外,网购、抢红包、集五福、看春节档电影等等,都成为当代社会新年俗的一景。

新年俗的出现,也让很多旧年俗被遗忘,有人觉得过年越来越没意思,有人感叹年味越来越淡。

但其实新的生活方式自然会产生新年俗,无论新旧,都承载了人们对新年的美好愿望。

而传统春节,对中国人的意义也是无法替代的。

过年习俗都从哪里来的?背后有什么故事吗?

春节,是农历正月初一,又叫阴历年俗称“过年”。这是中国乃至全球华人最重要的节日,也是最隆重、最具中国传统文化内涵的节日。我作为华夏儿女,你了解什么是“年”吗?过年的习俗是从哪里来的怎么来的呢?

一、春节简介

春节的历史很悠久,它起源于殷商时期年头岁尾的祭神祭祖活动。按照我国农历,正月初一古称元日、元旦、元朔等,俗称年初一,到了民国时期,改用公历,公历的一月一日称为元旦,把农历一月一日叫春节。

二、春节的由来

春节和年最初的含义来自农业,古时人们把谷的生长周期称为“年”,《说文.禾部分》:年谷熟也。到夏商产生了夏历,以月亮圆缺的周期为月,一年划分为十二个月,每月以不见月亮的那天为朔,正月朔日的子时称为岁首,即一年的开始,也叫年,年的名称是从周朝开始的,到西汉才正式固定下来,一直延续至今。

春节的到来,意味着冬天过去春天将来临,万物复苏草木更新,新的播种与收获又要开始。经过漫漫寒冬,早就盼着春暧花开了,自然要充满欢喜的迎接这个日子。

经过千百年的传承发展,在传承发展中已形成了一些固定的习俗,如办年货、祭灶、扫尘、贴年画、贴春联、燃烟花爆竹、吃团圆饭、守岁、压岁钱、拜年、++祭祖、逛庙会等相传至今。

三、传说

1、春节熬年守岁(传说一)

这个习俗的来历:相传中国古时侯有一种叫“年”的怪兽,头长触角,凶猛异常。“年”长年深居海底,每到除夕才爬上岸,吞食牲畜伤害人命。因此,每到除夕这天,人们只有逃到深山躲避。又到了一年的除夕了乡亲们象往年一样忙着收拾东西准备逃,这时来了一个白发老人,他对一户老婆婆说只要让他在她家住一晚,他定能将“年”驱赶走,众人不信,老婆婆也相劝,但老人坚持留下,众人便走了。当“年”象以往一样准备闯进村子时,突然传来爆竹声,"年"兽混身颤抖,再也不敢上前了,原来"年"最怕红色,火光和炸晌声。这时老人身披大红袍出现在院子里,"年"兽吓得仓惶逃窜。第二天人们回来发现村子安然无恙,才恍然大悟原来是神仙帮大家驱逐了"年"兽,还留下三件法宝。从此,每年的除夕家家贴红对联,燃放爆竹,户户灯火通明,守更待岁。这个风俗越传越广。就逐渐形成了除夕熬夜守岁的习惯。

守岁习俗兴起于南北朝,梁朝的不少守岁诗文,如一夜连双岁,五更分二年。人们点亮油灯蜡烛🕯️通宵守夜,象征着驱走邪魔病疫,新的一年吉祥如意。

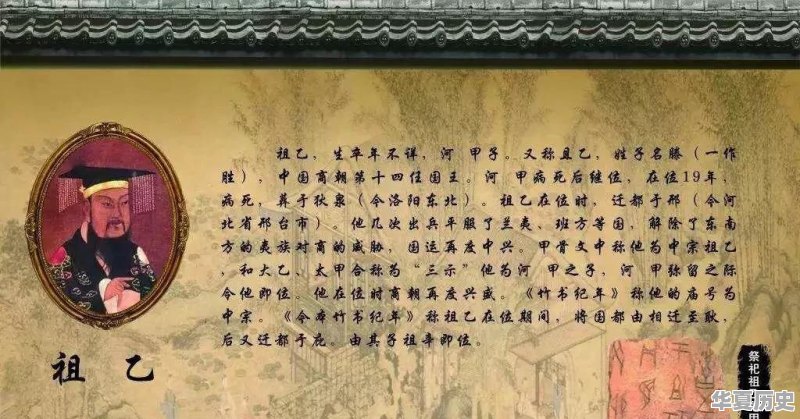

2、万年历(春节传说二)

相传,在古时有个名叫万年的青年,看到当时的节令很乱,就想把节令定准,但苦于找不到计算时间的方法,有一天,他上山砍柴时,坐在树荫下休息,树影的移动启发了他,他设计了一个晷仪,测定一天的时间,后来山崖上的滳泉启发了他,又动手做了一个五层漏壶,来计算时间。天长日久,他发现每隔三百六十多天,四季就轮回一次。

当时的国王叫祖乙,也常为天气风云的不测感到苦恼。万年知道后,就带着日晷和漏壶去见皇上,对祖乙讲清了日月运行的道理。祖乙听后龙颜大悦,把万年留下修建日月阁,筑起日晷台和漏壶亭。冬去春来,年复一年,经过长期观察,精心推算,制定出了准确的太阳历,为了纪念万年的功绩便命名为"万年历"。

3、贴春联和门神(春节传说三)

据说贴春联的习俗,大约始于一千多年前的后蜀,有史为证。此外根据《玉烛宝典》,《燕京岁时记》等著作记载,春联的原始形式就是人们所说的"桃符"。

到此,以上就是小编对于关于春节的历史和习俗的问题就介绍到这了,希望介绍关于关于春节的历史和习俗的2点解答对大家有用。