就想问问你们有没有遇到过变态?

我跟大家讲一个自己亲身经历的一件事,大家评论一下这个女人是不是一个变态狂。

今年清明,我从北京回老家给父母扫墓,那天上午,我出门打算去买花。

我走出小区,沿着人行道没走多远,突然听到一个女的在哇哇大叫,我回过头看了看,离我六七十米开外,一个穿着红白相间上衣的女子站在店面门前不知大声在喊什么。我也不认识她,继续向前走着……突然,后面有一只手一把我的衣领揪住,我转过身一看,只见一个女人恶狠狠地瞪着我,这个女人约三四十岁,身高马大。

我当时一愣,我说“你干嘛?"

女子说“你碰了我的车就想走?"

“我碰到你的车了,在哪碰的?"我一脸懵逼。

我回想了一下,刚才出来的时候没有碰到任何车辆,她说我碰了她的车真是胡说八道。

她叽哩哇啦的,说什么我也听不懂。好男不跟女斗,我转身继续向前走。她三步并做两步,拦住我,“不许走。"

我第一反应,今天遇到碰瓷的了,想想我也不怕,在家门口我怕啥。

我问她“你说我碰到你的车,能带我看看碰到哪了?"她眼露凶光,仍叽哩咕噜不知说的啥。

我转身向回走,我们小区门口沿街一排全是一些小店,五花八门,做什么生意的都有。正好不远处一个五金店的老板站在门外,我走过去想问问他认不认识这个女人。

我往回走,那女的也跟了上来,我刚问了一句,那老板马上就手直摇,转身进了店内不再露面。这下我真的急了,秀才遇到兵,有理说不清。

我转念一想,打110报案,我对她说,“你说我碰了你的车,问你碰在哪,你又不说,我只有打110,让警察来处理。”

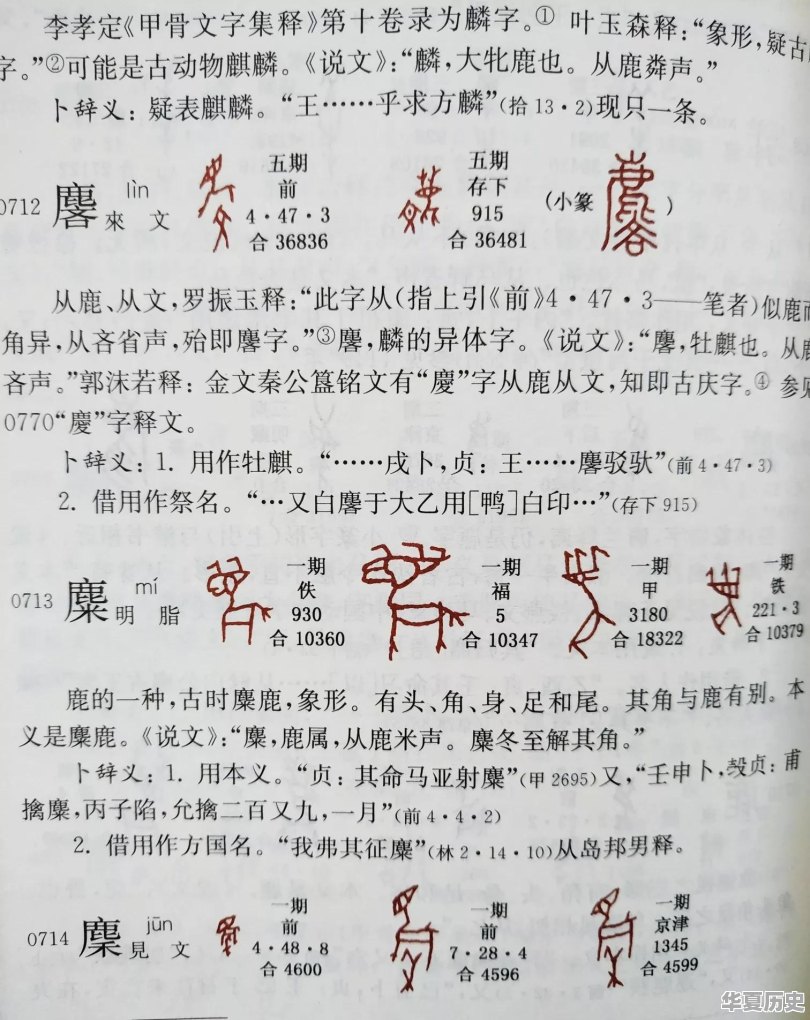

请问:甲骨文作为中华民族优秀传统文化的源头,如何向公众普及?

甲骨文虽是中华民族优秀传统文化的源头。对于人民大众来说,要做的只是让人们常识性的了解、欣赏,却没有普及的必要。

文化是需要传承的。没有甲骨文就没有现代文字。甲骨文真是太优秀大伟大了。单从这一意义上谈普及,末免有些偏颇。果真是这样的话,上古岩画岂不比甲骨文还要早?岂不更是源头?上古岩画需要普及吗?普及得了吗?

甲骨文也一样,虽然珍贵优秀,但却只适宜珍藏欣赏,却没有普及的必要。一是学起来太麻烦,费时费力而收效低微。二是它其实已经失去了使用价值。现代生活节凑连写现代字都觉得速度低,更何况甲骨文?普及甲骨文对人民大众来说,几乎是徒劳的。没有什么实际意义。

古代文化传承中优秀的东西多了去了,但对于它们也就只能是了解它,珍藏它,欣赏它。若谈普及,其实都是笑谈。

如果现在的人写着甲骨文,哼着上古音乐,穿着长袍大褂,腰间系着大块头儿玉佩饰,坐着六驾马车,打着伞盖。虽然有别具一格的美,但好象不太能融入现代生活似的。

其实甲骨文很好普及,为什么这么说呢?因为甲骨文非常有趣,一个字就是一副简笔画。夸张得体,形象生动,展赏不倦,启发良多。

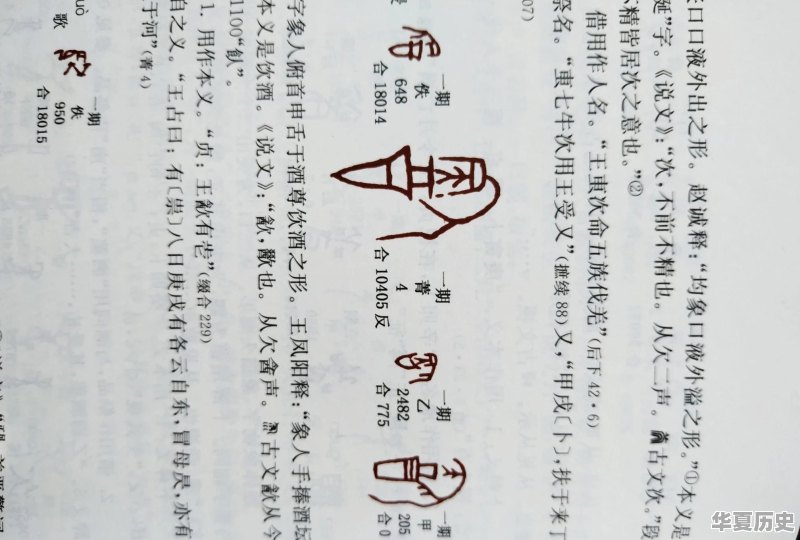

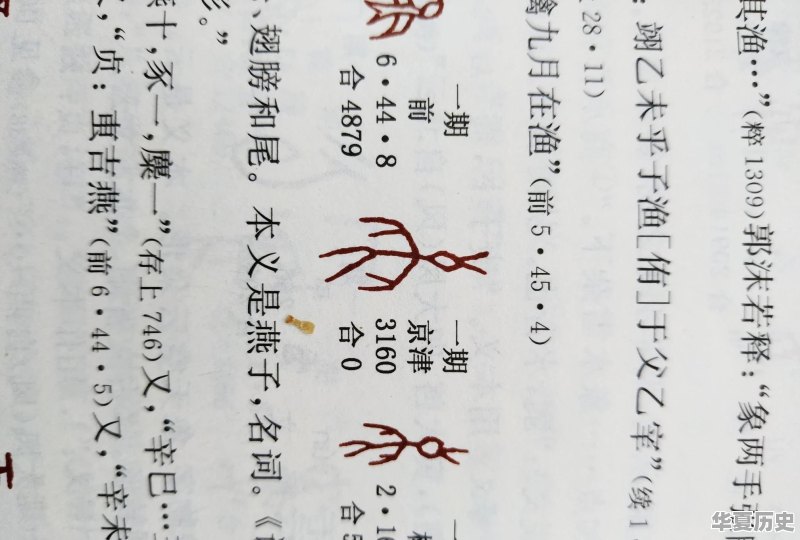

先来欣赏“麋"字,(麋是一种鹿),用简练的线条,几笔就刻画出来,前腿跃起,后腿蹬直,首部向后顾盼。长角高竖,曲线优美,姿态劲健,呼然欲出,生动致极。

再欣赏一下“燕”字。就象是一只凌空飞舞的小燕子。头部上仰,呢喃细语。双翅伸展着,尾羽轻轻摆动,像是在呼朋引侣,活泼可爱的身影,令人着迷。

再来看“饮"字,就是画了一个酒鬼,伏在酒坛上狂饮,连酒杯都顾不上拿,直接弓着身子,头部下倾,舌头伸的老长,一幅贪婪的样子,令人捧腹不已。

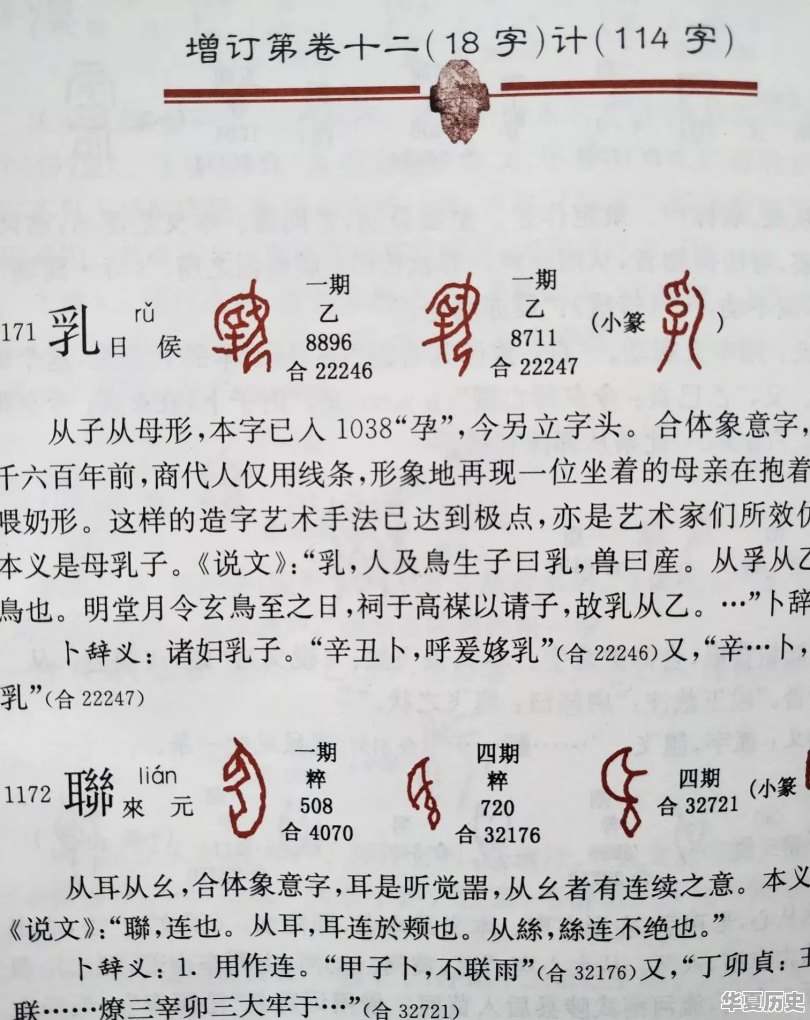

最妙的就是“乳"字,造字手法已登峰造极。一位母亲把孩字揽在怀里,让孩子吃奶。母亲身体半蹲,双臂合拢,婴儿张着嘴。画面温馨,让我们动容。

总之甲骨文,是非常成熟,又极其完美的艺术。是所有书法的源头,我们有必要传播,让更多人去了解它,欣赏它,学习它…

谢谢邀请。能否把华夏民族的优秀传统和优良文化世代传承下去,是一种美德,也是民族的需要。但是,有些传统和文化,只可尊重,传承与研究,却不易普及。甲骨文虽然作为中华民族优秀文化的源头,为中华民族文化的发扬光大,起到了至关重要的作用。可是为了更适易社会和百姓熟知与使用,经过历代文人志士的修正和简化,已经其本失去了原先的词性和字义。如果把她们照搬普及,必然会导致社会的混乱和文化的割裂。文化是拿来用的,适合社会发展的就是最好的。甲骨文我们不能忘记,却不适合普及。谢谢!

到此,以上就是小编对于历史文化保护办公室在哪里的问题就介绍到这了,希望介绍关于历史文化保护办公室在哪里的2点解答对大家有用。