前车之鉴后车之师典故

“前车之鉴,后车之师”指的意思是:前面车子翻倒,后面的车子可引为教训。比喻先前的失败,可以做为以后的教训。

“前车之鉴,后车之师”的出处:

“前车之鉴”出自战国荀况《荀子·成相篇》:“患难哉!阪为先,圣知不用愚者谋。前车已覆,后未知更,何觉时?”

有人说“以史为镜,读史鉴人”,你怎么理解

人类社会在发展变化中,总是重复着少规律,后人从前人身上看到了自巳。这就是以史为镜啊!

苏俄解体,苏共下台,就是因为不顾民生,发展军备,++++,人民不满造成的啊!

难道不是警示我们的一面镜子吗?

看到这个问题,我也来回答两句!

这句话可以说是非常正确,我是非常认可和赞同。

前几天还专门写了一篇关于中国文化和欧美文化的差别,当时我就专门讲述了为何在疫情面前,中国和欧美的反差会那么大?

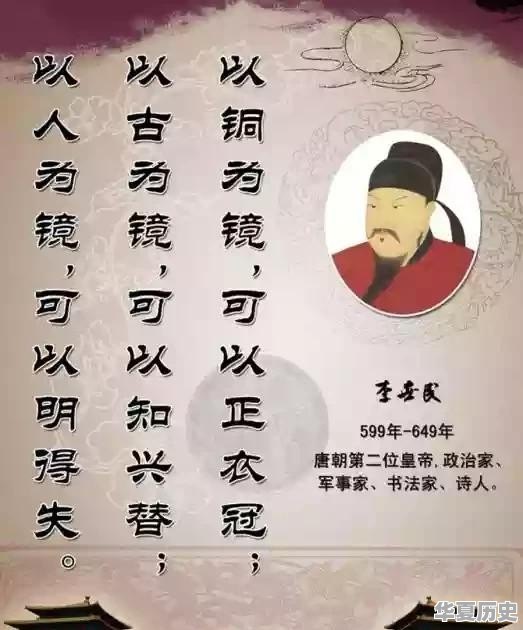

我认为就是中国有这句话:以史为镜,可以知兴衰;以人为镜,可以知得失”。

试想中国经历了五千年的历史,从历史的角度来讲,更加清楚的能够对比出来那些是对的,那些是错的,那些行为是正常的,那些行为是不妥的!

因为我们经历了很多,我们才能够继往开来,再看看欧美,他们是没有历史的,也没有这些对错的传承,他们认为对的就是他们的信仰允许的。但是宗教信仰不可能像中国历史一样这么完善公正,往往掺杂着他们自己的观点,不允许别人的观点存在。

所以我认为目前我们和他们相比,比他们好,就是因为我们有可以借鉴的历史。

就拿美国总统来说,一个满嘴跑火车,为了政绩不择手段,为了能够连任公然诋毁一个国家,什么手段都能使出来!

连一点羞耻之心都没有,试问这种人也能做领导人?这个国家的人还能够这么支持,连最基本的对错都没有了!

我们之所以没有他们那样,就是因为我们走可以借鉴的历史,那些是对是错,我们可以分的清楚!

所以我很认同这句话!

对于以史为镜、读史鉴人怎么理解?这个问题,首先把以史为镜和读史鉴人作以拆分!

以史为镜

以史为镜出自《旧唐书·魏徵传》李世民:夫以铜为镜,可以正衣冠,以史为镜,可以知兴替,以人为镜,可以知得失。大意为:一个人用铜当镜子,可以照见衣帽是不是穿戴得端正;用历史当镜子,可以知道国家兴亡的原因;用人当镜子,可以发现自己的对错。

读史鉴人

读史鉴人古书中没有出处,与培根的《培根随笔》中:读史使人明智,读诗使人聪慧,数学使人精密,哲理使人深刻,++学使人有修养,逻辑修辞使人善辩。这句话有异曲同工之理。

对于以史为镜、读史鉴人,个人的看法是:

人日常生活中需要一面实实在在的镜子以旁观者的身份面对镜中的自己来整理自身仪表。

精神生活中同样需要一面“镜子”用来修饰、提高自己的内涵。

俗话说“当局者迷旁观者清!”。

这面镜子可以是身边的朋友(以人为镜),观其友以正己身或者让其友来明己身。

也可以是史书(以史为镜),不管是国内史书,还是世界史书上都有记载从古至今的朝代更迭、名人传记、重大历史事件,以旁观者的心态去读历史,多方面分析历史,取其精华剥其糟糠以正己身!

书中自有黄金屋,书中自有颜如玉,书中处处是道理,多读书省自身有好处,多读史书省自身更有好处!

取书中人,做人做事的聪明之处而习之,无知莽撞之处而弃之!

个人拙见,不到之处请指正!(图片来源于网络)

历史虽然已成为过去,社会发展,时代进步,也许人类与过去的环境渐行渐远,但是,虽说世事无常,千变万化,人性变化却不大,作为一种社会性的动物,人性的形成比历史更漫长,所以“以史为镜,读史鉴人”很有道理。

春秋战国时期的商鞅,吴起,他们变法强国,遭到反对攻击,这与赵武灵王胡服骑射,王安石,张居正变法何其相似!皆因触动了既得利益集团的私利。

不管社会形态怎样变,各个时代都有舍己为公的人,比如大禹,比如谭嗣同,比如焦裕禄。

再比如,史前考古,大型泥石流降临,母亲护卫着婴儿,汶川大地震岂不也有这种事例?母爱不变。

这句话很深刻,具有很强的现实指导意义。我们说,前车之辙,后车之鉴。开车的人知道:前面的车轮留下的印辙,正是自己驾驶的参考。有的需要跟,有的需要避。历史没有尘封,它是我们的先行者,是我们的教科书。要从历史中看到我们自身存在的优势和劣势,借鉴历史的经验和教训,搞好当下建设。学习历史,学以致用,那是一种智慧。历史就像一面镜子,读史书可以明白许多事情。

到此,以上就是小编对于前车之鉴出自哪则历史故事的问题就介绍到这了,希望介绍关于前车之鉴出自哪则历史故事的2点解答对大家有用。