宋朝开国皇帝赵匡胤有哪些历史典故

不好意思,以史为鉴来晚了。看到什么京娘、黄袍、杯酒都被大家说了,我就来说几个赵匡胤特别冷门的典故吧,绝对让大家耳目一新。

一,赵匡胤是铁头娃

赵匡胤年轻的时候武艺高强,在老家属于大哥级人物。有一次,几个小弟灰头土脸的回来求救,原来是新来了一匹烈马,大家都降服不了,还被摔的很惨。于是求赵匡胤这位老大出手。

赵匡胤于是也不要马鞍,就骑上烈马,结果烈马撒丫子就跑,跑到城门附近的斜道也不减速,斜道有个小门,马能过,骑马的赵匡胤一头就撞在了门框上。

后面跟着看热闹的小弟们吓得要死,觉的这么撞一下,赵匡胤肯定头被撞碎了。结果赵匡胤慢慢爬起来,摇摇头,跑过去追上马硬是给降服了,自己头上一点伤都没有。

尝试恶马,不施衔勒,马逸上城斜道,额触门楣坠地,人以为首必碎,太祖徐起,更追马腾上,一无所伤。--太祖本纪一

二,赵匡胤对下级官员爆粗口

赵匡胤当了皇帝后还是很勤政清廉。

一次,皇帝寝宫房梁坏了,要修的话就要找一根大木头更换。

于是朝廷三司(掌财政衙署)奏报称:“恐怕别的木材不堪使用,请求以模枋一条截用。”模枋者,大木也。二人合抱可以摸到手,但看不见人,其大可知。

太祖阅后在折子上批:“截你爷头,截你娘头,别选进来。”别选即重新再选。

还有一次,有一名官员觉的库房里面库存的各类木材长短不齐,于是就上奏请把这些木材弄整齐存放。

赵匡胤直接在折子上批曰:“你的手指脚趾也长短不齐,为何不截去使之长短一样?长者任其自长,短者任其自短。”

三,卧榻之侧

赵匡胤称帝后开始统一天下的历程,开宝年间,赵匡胤召南唐后主李煜到汴京朝见。李煜担心自己被扣押,就派大臣徐铉到汴京求和。

徐铉见到赵匡胤后讲述南唐上下对宋朝非常恭敬,愿意称臣,求赵匡胤能不能给南唐留条后路?

赵匡胤对此直截了当的回复到:卧榻之侧,岂可许他人鼾睡?

上怒,因按剑谓铉曰:‘不须多言,江南亦有何罪,但天下一家,卧榻之侧,岂容他人鼾睡乎!’铉皇恐而退。

我是以史为鉴,每天都有有趣的历史故事,欢迎关注。

杯酒释兵权----兵不血刃

建立大宋的第二年七月九日晚,意气风发的赵匡胤把石守信等禁军等高级将领留下来喝酒,酒意正浓,赵匡胤示意旁边的卫士侍从退下。心中有心事的模样,叹了叹口气,说出心中的苦衷:“我要不是你们出力帮助我,我可做不了这个皇帝,我永远不会忘记你们的功劳。当我自己坐上皇帝后,才发现做皇帝不快乐,有说不完的苦衷,还不如像你们一样做个一方节度使快乐,整夜整夜都睡不着瞌睡。”这番话,让众将领听得是一头雾水,赶紧问这是为什么?赵匡胤也不绕弯子,直接说道:“明眼人都知道,我这个皇帝位置谁不想做?”

这句话一说出,可把下面的将领吓出一身冷汗,连忙磕头说道:“?陛下何出此言?陛下继承大统,买时天命注定,谁还有异心?”

赵匡胤说道:“你们虽然没有异心,我也知道你们的忠心,但是如果我有一天你们的部下把皇袍披在你们的身上,你们会不心动?再说到这个时候,已经由不得你们了!”

众将领知道被赵匡胤猜疑,弄不好会引火烧身,赵匡胤看出他们的惊恐,各个将领明白皇帝的想法,于是恳请皇帝给他们指出一条明路!

赵匡胤也不卖关子,直截了当地说道:“人生在世,短短几十载,不就是追求荣华富贵吗?不就是为了子孙后代有个安定的生活吗?不如你们放弃手中的兵权,去赋闲田野,我与你们联姻,永结同心,上下安好,这样岂不是更好?”

各个大臣见皇帝讲得如此直白,也不敢说声不,已经到了没有回旋的余地了,不如听从皇帝,落下个好的结局。

第二天,掌握兵权的将领纷纷辞职,告老还乡,赵匡胤把自己的女儿嫁给他们的儿子亲戚,结成亲家。就算留职朝廷,也是一些虚职,没有实权。

赵匡胤这招确实高明,兵不血刃,就解除了将领兵权,解除他们对朝廷的威胁,也杜绝了“皇袍加身”此类事件的发生,为北宋创造了一个安定的局面。但是,后来北方入侵,也形成了地方组装没有势力对抗的局面,万事都有利弊,就看当局者如何取舍。

烛影斧声----兄终弟及之谜

赵匡胤自己也有儿子,并且儿子智力正常,按理说他应该立自己的儿子为太子,他的儿子赵德芳可以继承皇位,可偏偏出了差错,继承皇位的是自己的弟弟赵匡义。

赵匡胤的母亲杜太后看透了皇家的争斗,后周政权是怎么落在赵匡胤手里的?不就是因为皇帝太小了,不能掌控朝局,更不能控制朝中有势力的将领。何不如将皇位传给弟弟,这样既能稳定朝局,又能把控国家局势。赵匡义百年之后,再把皇位还给赵匡胤的儿子,岂不更好?事实上,后来大家都知道,赵匡义并没有把皇位皇帝哥哥的儿子们,反而立自己的儿子为太子,这让人怀疑方面赵匡义得位的合法性。

公元976年,赵匡胤大病,召见自己的弟弟赵匡义,两哥弟在房间秘谈,至于说什么,至今没有定论。外面的人看见房间内烛影摇动,好像赵匡义离开座位,似乎在躲闪,又听到斧子敲打地面的声音。就在当晚,赵匡胤就驾崩了,皇后赶紧叫人去把赵德芳请来,就在此时,赵匡义赶来,似乎早就准备好,宋皇后见状,大吃一惊,赵匡义对她女子说道:“共保富贵,无忧也!”就这样,赵匡义继位,史称太宗皇帝。

直到北宋灭亡,赵匡义的后代也没有把皇位皇帝赵匡胤的子孙,直到南宋建立,宋高宗先后才是赵匡胤的后代,历史总是那么巧合,两哥弟的后代别掌控宋朝江山150余年。

和宋太祖有关的典故还是比较多的,有人们耳熟能详的“千里送京娘”、“黄袍加身”、“杯酒释兵权”、“誓碑密约”、“斧声烛影”等等,这些典故已经有不少朋友详述过了,这里不再赘述。

下面只说一个比较冷门的典故,同样和“斧”有关,叫做“宋挥玉斧”,讲的是宋朝和大理国划定边界的故事。

公元960年,陈桥兵变后,赵匡胤黄袍加身,取代后周,建立大宋王朝,取用“先南后北”策略,发动消灭割据势力,统一寰宇的战争。

乾德三年(公元965年),面对宋朝大军压境,后蜀末代皇帝孟昶投降,“自全斌等发京师至昶降,才六十六日。凡得州四十六,县二百四十,户五十三万四千二十九。”四川从此纳入宋朝版图,宋朝也与大理国成为邻居。

宋军将领王全斌灭蜀后措置适当,引发后蜀士兵叛乱,攻占了17个州,宋军不得已又进行了第二次平蜀之战,直到第二年,叛乱才被基本平息,宋军至此在四川站稳脚跟。

“宋挥玉斧”的故事就发生在宋朝平定后蜀前后,相关史籍记载:

“自孟氏入朝,艺祖取蜀舆地图观之,画大渡为境”——《宋史·宇文常传》

“而南诏之患与吐蕃回纥等。惟我艺祖(赵匡胤),远法三代,玉斧画河,不贪其土。”——郭允蹈·《蜀鉴》

“玉斧事,乃宋太祖开基时,阅地舆图,偶持玉斧,因以柄画其分界。”——刘埙·《隐居通议》

“太祖鉴唐之祸基于南诏,以玉斧画大渡河曰:‘此外非吾有也。’”——田汝成·《炎徼纪闻》

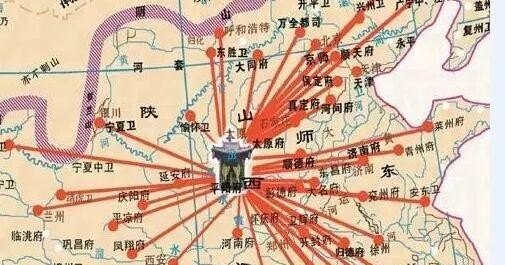

宋太祖将玉斧挥向舆地图中的大渡河,以此来确立宋朝和大理国“以大渡河为界”,这就是所谓的“宋挥玉斧”。

当时宋朝平蜀后没有继续攻击大理,主要有四个方面的原因:

1,宋太祖吸取唐朝与南诏相争导致国力衰竭而亡国的历史教训;

2,宋朝立国未稳,北方有北汉和强大的辽国虎视眈眈,还有南汉、南唐、吴越割据政权尚未平定,宋军不敢深入大理;

3,大理国一带为少数民族聚居地,且地理环境恶劣,难于征讨;

4,大理国实力较弱,不对宋朝构成威胁。

所以,宋太祖认为根本没有必要去攻打大理,双方继续维持原来后蜀与大理的边界就足够了。

大理国普遍崇信佛教,没有对邻国发动战争的能力和野心,为了寻求保护,还多次请求成为宋朝的藩属,但都被拒绝了。

直到宋神宗时期,宋朝经过王安石变法,国力得到一定程度的增强,宋神宗有意于开疆拓土,发动讨伐西夏的战争,同时允许大理派使者来朝贡。

直到宋徽宗政和五年(公元1115年),大理才终于成为了宋朝的藩属,此时,距离北宋灭亡已经不远了。

大理国与两宋为邻近三百年,双方没有发生过战争,始终保持着友好、互市的亲密关系。

到此,以上就是小编对于历史故事前十名有哪些的问题就介绍到这了,希望介绍关于历史故事前十名有哪些的1点解答对大家有用。