牛耕时代渐渐远去,如何传承历史文化遗产

首先,我理解你所说的牛耕时代恐怕就是农耕时代,这个时代离我们并不远,因为我就用牛犁过田,耙过地。

其次要弄清什么是历史文化遗产。历史文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产两个概念,它们从不同侧面记录着当时社会、经济、政治、民俗等各方面的信息。可以讲,历史文化遗产都是在农耕时代产生的。尽量农耕时代渐渐远离,社会已经进入到工业化时代,但历史文化遗产是我们祖先智慧的结晶,它蕴藏着中华民族特有的精神价值、思维方式,需要我们永远传承下去。

第三,随着时代的快速发展,这些历史文化遗产在经意或不经意间很容易消失,而且它们又具有不可再生性。因此,保护传承这些历史文化遗产就成了当前的迫切任务。

第四,如何保护和传承历史文化遗产,我以为要从以下四个方面努力。一是各级人大要立法,使之保护工作有法可依;二是各级政府要担当起保护的责任;三是各级相关文化部门要积极主动当好参谋;四是提倡人人参与,整个社会都为历史文化遗产的保护献计献策,作出贡献。

牛耕时代具有两千历史,是古老中国在农村耕作技术重要技术革新革命,也创造永恒的历史文化,它产生广泛深刻的影响力。随着改革开放进程加速,现代化农业技术普及运用逐渐代替牛耕时代,也是农业农村新的一次技术革命……但是,在广袤农村大地永远会保留“牛耕”田园气息,这是社会需要,时代需要,历史需要,文化传承需要。因为历史现实证明,不管多好先进生产技术,它创新发明是建立在前人技术上革新是继承和发扬。所以,我们即要普及推广现代生产技术,更不要忽略灿灿悠久历史文化,况且大规模化农技生产要讲地域性和其它因素条件,也就是说牛耕时代是不会消失。现代农业农村生活还需要少量原始技术保留传承,这就是乡村田园文化的有机丰富载体,只不过在形式上大于内容也得到新的提升飞跃。

需要传承的是符合社会发展需要的生产方式,牛耕时代如果确实落后且实用价值不大,那就只能成为博物馆里的展览品,和影视、照片里的画面,就好比石器时代以石为斧,你不可能让它继续存在于人们的生产生活中。

你好,很高兴回答这个问题!

首先,我本人对这个问题也非常感兴趣,想和大家一起讨论,关于非物质文化遗产传承的问题,在这一块国家也很重视的,才去了很多措施,但即使是如此还是有很多我们以前的历史文化遗产断了传承,令人痛心!

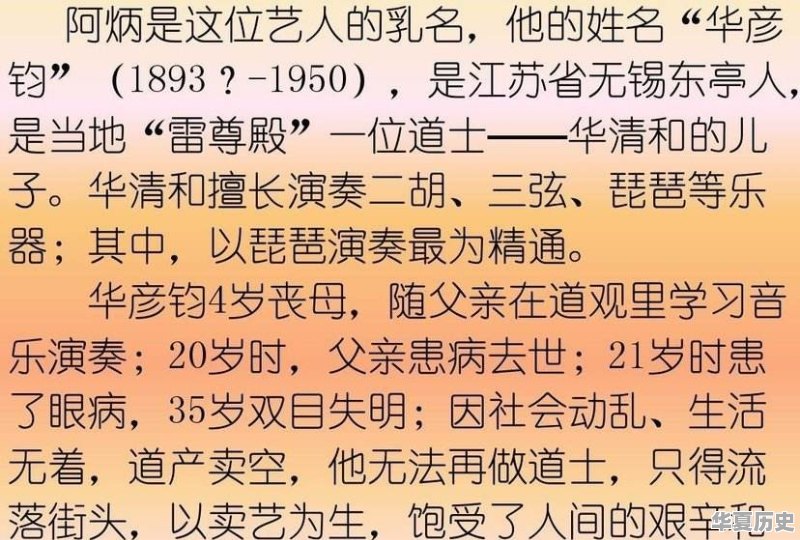

在这里给大家举个例子,我本人是无锡人,我们无锡本地有一个非常著名的音乐大家,叫:阿炳。二泉映月的创作者,众所周知《二泉映月》是我们中国非常著名的一首二胡拉出来的曲子,但这首曲子差点失传,这首曲子是一位来自无锡的学生,1950年在中央音乐学院学习,然后老师给他布置的作业,让他随便拉一段曲子,这个学生想了一下,就拉了一段《二泉映月》期中的一小段,这一拉不要紧,但是惊呆了底下的老师,立马就叫停,问曲子来源,一问这位无锡学生是在街头阿炳那里听来的,这几个老师一听,带着学生赶紧赶往无锡,想把“阿炳”挖到中央音乐学院,就这么着,有“曹安和”“祝世匡”“杨荫浏”三位先生,带着当时最笨重的老式录音机赶往无锡,就这样找到“阿炳”先生,当时“阿炳”先生已经是风烛残年了,非常及时的录了几首曲子,我记得有《二泉映月》《听松》《大浪淘沙》《昭君出塞》等,一共录了六首曲子,当时“阿炳”讲了他会的很多,有二三百首曲子,当时他们说好了年底过来带更先进的设备来,可是就在方面的12月4号,“阿炳”先生去世了,距录下《二泉映月》也就半年时间,可想而知,如果当时没有这个学生偶然演奏这首曲子,我估计现在不会有这首曲子存在,如果失传了,真的是非常可惜。

可以说保护国家的各类物质文化遗产,并非都是国家的事,更重要的是我们每个人,我们要和国家拧成一股绳,共同保护我们身边的物质文化遗产,这样我们国家的底蕴涵养才会更加深厚,这样才能对得起我们老祖宗传下来的点点滴滴,这样我们才能进步,才能越来越强!

总结:作为一个合格的公民,我们有义务为我们这个国家出一份力,保护好我们身边的文化遗产!

到此,以上就是小编对于传承文化保护历史文化的问题就介绍到这了,希望介绍关于传承文化保护历史文化的1点解答对大家有用。